昭觉寺在宋代被誉为“川西第一禅林”

成都是中国佛教文化的重镇,历朝历代高僧大德辈出,对蜀文化的影响极为巨大。在隋唐、两宋时期,蜀中佛教文化更一度冠盖全国,宋代第一大文豪苏东坡曾赞叹道:“成都,西南大都会也,佛事最胜。”

成都历史上有着名的川西五大古刹名寺,其兴衰已是过眼云烟,而今天寺庙里的殿宇佛塔,依然讲述着高僧大德的故事:知玄禅师,被唐朝皇帝封为“悟达国师”,成为宝光寺的开山之祖;南宋时全国的禅门领袖圆悟克勤禅师,两度入主成都昭觉寺,并将中国禅文化推向了历史的顶峰,令人高山仰止;明代的楚山绍琦禅师,应蜀王之邀主持龙泉灵音寺(今石经寺),并以其独特的禅风开创了着名的绍琦禅派;清代的慈笃禅师,结茅庐于北门的古庙荒址,最终在这里中兴着名的红尘禅院——文殊院;而近代高僧能海大师,使龙兴寺千年舍利宝塔重放光明,成为当今中国最高的金刚宝座式佛塔。

新都宝光寺最着名的标志性建筑为唐僖宗时期修建的舍利宝塔

宝光寺

悟达国师与“东方斜塔”

成都新都宝光寺最为着名的标志性建筑,为唐僖宗时修建的舍利宝塔。此古塔高约30米,系密檐式四方形砖塔。此塔千年以来,向西倾斜而不倒坍,有“东方斜塔”之称。其与整个寺庙建筑相互配搭,保持了中国早期佛寺“寺塔一体,塔踞中心”的典型格局。

舍利宝塔的来历与唐僖宗与悟达国师的故事有关。唐广明元年(880年)十二月初五,黄巢军攻破长安,唐僖宗李儇在五百神策军保护下仓皇入蜀。僖宗路经新都时,曾驻跸于宝光寺。后来,他觉得这里环境很好,又距成都城不远,便在寺后修建了行宫。唐僖宗到成都之后,立即派人捧着皇帝的“玺书”,迎请隐居在彭州九陇山的高僧知玄出山。

知玄,四川洪雅县人,本姓陈,幼年出家为僧,十三岁便受礼请于成都大慈寺讲经说法,名震蜀中,被人尊为“陈菩萨”。唐僖宗时,知玄被封为悟达国师。

唐中和三年(883年)三月初八,唐僖宗在行宫里夜不成眠,索性起身到宝光寺散步。忽然,他看见宝光塔废墟上霞光迸射,便问随行的悟达国师是怎么回事?国师回答道:“此乃舍利放光,为祥瑞之兆,今黄巢已平,陛下可回长安了。”僖宗大喜,叫人在放光处挖掘,果然在塔宫内发现石函,函内有佛舍利十三粒,晶明莹彻,光彩照人。于是,僖宗命悟达国师重修宝塔,扩建佛寺。重建的宝塔取名为无垢净光宝塔,佛寺仍名宝光寺。当时寺内有僧众一千余人,“蜀中之梵宫佛院,未有盛于此者”。因此,悟达国师被尊为宝光寺唐代的开山祖师。

据冯修齐先生所撰《宝光寺》一书记录,宝光寺相传始建于东汉,现在的建筑是清道光年间妙胜和尚主持扩建的,有一塔五殿十六院。清时汉传佛教中流传有“上有金山高旻,下有文殊宝光”之语,就是盛赞成都文殊院、新都宝光寺的显赫地位。

昭觉寺

克勤禅师与川西第一禅林

南宋建炎年间,已经年逾花甲的克勤禅师,从江西云居山归老辞行,落叶归根,再次回到了曾经住锡过八年之久的成都昭觉寺,并在寺西八里幽静处,辟建一习静之所,日日静心安禅,离席养老。

克勤禅师俗姓骆,四川崇宁县(今郫都区唐昌镇)人,世代宗儒。他曾应宰相李纲之邀,主法于号称“江南禅林之冠”的镇江金山寺。宋徽宗待之以礼,并赐紫磨袈裟和“佛果”称号。到了南宋高宗皇帝驾临扬州时,亦向他问道,行以国师之礼,并赐号“圆悟”。作为两宋之间的一代禅门领袖,克勤禅师在中国禅宗史上最大的贡献,是以《碧岩录》和《圆悟心要》两部着作,把中国的禅文化推向了辉煌。尤其是前者,被称为“宗门第一书”,后来成为历代禅僧参禅悟心的必读要典。该书传入日本后,被日本禅宗列入禅门三大奇书之首。

早在北宋崇宁年间,克勤曾以母老回蜀省亲,成都府帅郭知章迎请他入主昭觉寺,一住八年,大阐顿教,举扬宗风,一时全国入蜀参学的僧人纷至沓来。克勤禅师第二次住锡昭觉寺之后,宋高宗便敕改昭觉寺为“禅林”,一举确立了禅门临济宗祖庭的崇高地位,赢得了“川西第一禅林”之称誉。昭觉寺进入了历史上的鼎盛时期,名僧辈出,为全蜀之最。

南宋绍兴五年(1135年),73岁的圆悟克勤在昭觉寺圆寂。弟子们为他建塔于昭觉寺侧之威凤山中,至今仍保存完好。今天,圆悟禅师的墓园坐落于昭觉寺隔壁成都市动物园一个不为人知的角落,被高耸的青石院墙围住,倒是墓院大门的抬额楹联红底鎏金,极为醒目。院子四周依墙栽有数十棵婆娑的棕榈,中间是圆悟禅师的圆形墓地,墓包上长满青草。院内左右各有一间厢房,左侧一边是守墓的僧人释照明的寮房,右侧的厢房里,则存放着雍正十二年(1735年)为祭祀圆悟克勤禅师所竖石碑的残部。

石经寺

从赵云家庙到灵音寺

成都作家李劼人在《死水微澜》里,生动地描述过石经寺熙熙攘攘、人头攒动的香火盛况。在1949年以前,

每逢初一、十五或者传统节日,成都地区的善男信女们就会蜂拥而至,到龙泉驿石经寺烧香许愿,祈福增寿。

这位被民间百姓尊为“石经祖师”的楚山绍琦禅师,系明代四川最着名的高僧。50岁时,他取道江苏返蜀,应蜀王之邀主持龙泉灵音寺,即今之石经寺,并以其独特的禅风开创了着名的绍琦禅派,使明代中后期的四川各大丛林,几乎都是绍琦一派的传承。

绍琦禅师因其禅功高卓,德业深广,被朝廷敕封为“荆壁禅师”,更被明英宗尊为“国师”。楚山禅师于69岁时圆寂。其弟子遵师遗嘱,将其全身漆金后供奉于丹崖祖师殿内,成为蜀中罕见的“肉身菩萨”。

据传,石经寺始建于东汉末年,初为蜀汉三国名将赵云之祭祀家庙,后人捐庙为寺,名为灵音寺。石经寺大殿为唐时所建。明代楚山绍琦禅师中兴灵音寺,主持重建寺庙,增修了罗汉堂、东岳殿、观音殿、燃灯殿、娘娘殿等上下殿宇,并更寺名为天成寺。清乾隆三十二年(1767年),简州牧宋思仁游寺,有感于绍琦禅师的道风德行,于是赠送石刻《金刚经》一部,成为该寺的镇寺之宝。天成寺也因之更名为石经寺。后来,经乾隆、嘉庆年间的数次修缮,石经寺才形成了今天的规模。

文殊院

慈笃和尚与都市禅林

康熙二十年(1681年),一位年仅22岁的苦行僧迈着沉重的脚步,从峨眉山来到了战乱之后荒芜遍野的成都。在成都北门的荒蒿丛中,他发现了数尊锈迹斑斑的铁铸佛像和一些残垣石刻,心想这里过去一定是一座盛大的寺庙。于是,他就在两棵古树之间结茅庐住下,并发愿要在这里重建佛寺。

慈笃禅师在这里苦修禅观数年,虔诚修行渐渐为人所知,甚至演化出一些神奇传说。相传有一天晚上,有人看见慈笃禅师结茅的古庙荒址方向,火光冲天。人们都以为失火,前去救火却只见慈笃禅师一个人禅坐于茅屋之中,神态安详。后来此事越传越神,甚至有人说远远看见火光中,慈笃禅师的茅庐里映出了一尊文殊菩萨的圣像!

康熙三十六年(1697年),四川巡抚吉图尔、成都太守张文灿等人,发动官绅军民捐资修庙,寺成后初名信相寺,迎请慈笃禅师任住持。康熙皇帝三次传召慈笃和尚进京面圣,慈笃均以有病为由婉拒。康熙四十―年(1702年),康熙亲书“空林”二字匾额及御书《金刚经》《药师经》《海月》诗轴,敕赐文殊院。

如今,身处成都闹市区的文殊院,具备了“都市禅林”的特征。在佛教中,文殊菩萨是智慧的象征,有心向佛之人可以在这里请到最为全面的佛教经典和与佛教相关的文字、音像资料。佛教修行的最终目标是智慧的解脱,以智慧而闻名的文殊院在善男信女的心目中,具有崇高的地位。

龙兴寺

能海上师与当代第一佛塔

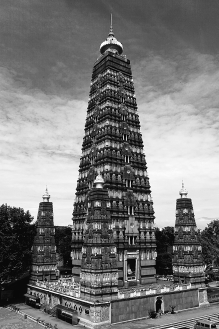

龙兴寺舍利宝塔是国内最高的金刚宝座式佛塔

1944年,中国近代高僧能海上师应僧众之请,到彭州龙兴寺讲经。当时,龙兴寺最着名的标志性建筑“龙兴舍利宝塔”,其南半部已经垮塌,仅存西北一角。能海上师见宝塔残缺,于是大力倡议重修,得到了当时社会各阶层人士的支持,并在龙兴寺、文殊院设立了“重建益州龙兴舍利塔筹备委员会”。在重庆、上海,能海上师也设立了分会,专项募捐备料。

彭州素有“七佛胜地”之美称,享誉西蜀。龙兴寺始建于东晋咸康三年(337年),初名大空寺,唐玄宗开元六年(718年)敕号“龙兴寺”,一直沿用至今。1949年,国民党高级将领刘文辉、邓锡侯、潘文华在龙兴寺藏经楼集会,宣布和平起义并通电全国。因此,该寺不仅在四川宗教界享有盛名,而且也是着名的革命纪念胜地。

龙兴舍利宝塔为中国现在仅存的19座释迦牟尼佛真身舍利佛塔之一。宝塔始为木塔,到五代时改建为密檐式砖塔,其青砖垒砌,塔体方形,密檐17级,高35米,68角皆悬马蹄铃,是我国最古老的舍利宝塔之一,号称“彭州第一奇观”。

1945年元月1日,能海上师亲赴印度,到加尔各答的菩提伽耶访取金刚佛塔的塔样,并在古塔东侧建造了样塔。1948年舍利塔正式动工,直到1997年建成。

今天的龙兴舍利宝塔高81米,四隅塔各高27米,塔座30米见方,全部钢筋混凝土浇固。塔表龛供铜铸、玉雕佛像1080尊。宝塔气魄宏大,磅礴威严,以高峻肃穆之势俯瞰西蜀大地,堪称当今中国最高的金刚宝座式佛塔。(文 史幼波丨图 甘霖)