四川汉代画像砖墓主要出土于成都及其周边,有单阙、凤阙、骑吹、四骑吏、导车、斧车、轺车骖驾、轺车骑从、车马过桥、骈车(帏车)、弋射收获、纳粮、盐井、庭院、传经讲学、宴饮、宴乐、乐舞百戏、西王母画像砖等,内容涉及汉代的生产劳动、商贸集市、文化教育、礼仪风俗、居家生活、车马出行、建筑庭院、舞乐百戏以及神话传说等。这些古代的“摄影术”,为我们了解汉代人,尤其是汉代成都人的社会生活提供了生动而又形象的画面。

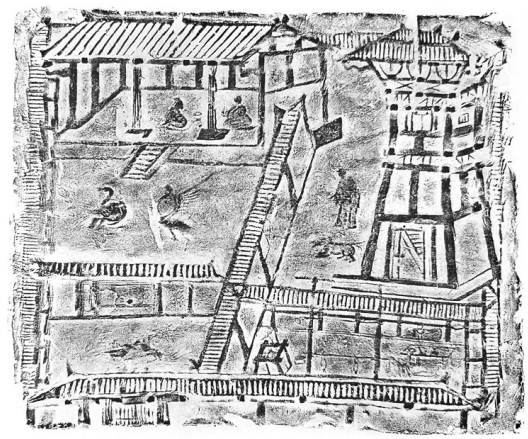

“弋射收获”画像砖拓片,美丽的田园风光展示了汉代成都平原的农业与农村经济

弋射收获 劳作休闲

“弋射收获”画像砖为上下两图,上图为休闲弋射的场面:碧波荡漾的池塘,几尾肥大的鱼和野雁在水中自由自在地游弋、觅食。满塘的莲(荷)花盛开,莲(荷)叶浮于水面。池塘边的树荫下,隐藏着两个宽袖长袍的猎手,手持弓箭跪在地上。其中一人身体弯曲、仰面朝天,手中的弓箭对准了正在空中飞翔的大雁。另外一人身体略倾、弯腰抬臂,对着雁群满弓待射。他们身旁的空地上,各有一个用以放置“缴”(丝线)或 “矰”(短箭)的半圆形木架。池塘的上空,十余只大雁作惊恐纷飞状,四散逃逸。

下图则是劳作收获的景象:一群农人在田地里忙碌。右边是两个裸露上身,穿短裤的赤足椎头男子,手里挥动长镰,正在收割谷物。在他们的身后是两个着深色衣服的男子和一位穿长裙的妇女,正在俯身拾捡地里被割下的谷穗。最后还有一人肩挑禾担,手提一食具,正欲离去。

“弋射”又称“缴射”,是用一种在短箭上系有丝线的弓箭猎鸟,猎手通过这种丝线收回射出的箭以及被射中的猎物。“弋射”至少在战国时代就出现了,汉代则是上流社会比较流行的一种娱乐方式。从衣着打扮和行为上看,上方图中弋射狩猎的两位,显然不是一般的猎人。画像砖下方的收获部分则是普通农人的劳作场面,他们挽起双袖,赤着双足,在烈日下或风雨中忙碌地劳作,甚至于连吃饭喝水都不离开田间地头,与弋射部分充满闲适的情景相对照,不啻天壤之别。

天空与大雁、农田与池塘、辛勤的劳作与休闲似的狩猎。如此完美的画面,呈现在我们面前的不仅仅是美丽的田园风光,还有汉代成都平原的农业与农村经济。

古蜀以富庶着称,农耕经济十分发达,战国时期就是全国重要的水稻产区。秦灭蜀后,蜀郡太守李冰修建了着名的水利工程都江堰,解除了旱涝灾害的影响,蜀地的农业生产得到进一步发展,成为秦国的粮食供应基地,为秦统一全国作出了极其重要的贡献。

汉王朝建立以后,朝廷采取了“休养生息”的政策,加之没有受到战乱的破坏,四川地区的农村经济得到了全面的发展。汉文帝时,蜀郡太守文翁为了让都江堰水利工程发挥更大的作用,“穿湔江口,灌溉繁田千七百顷”,进一步扩大了良田的数量和规模。《华阳国志》中就记载了繁县(今新都境内)“有泉水稻田”,江原县(今崇州境)“有好稻田”,“绵与雒(今绵竹、广汉、德阳一带)各出庄稼,亩收三十斛,有至五十斛”。蜀地的粮食生产不仅能够满足本地需要,还经常赈济遭受自然灾害的其他地区。据《汉书》记载:汉代初年,关中发生大饥荒,发生了人吃人的惨剧,汉高祖刘邦体恤民情,曾下令饥民“就食蜀汉”;汉武帝时,“山东被河灾”,朝廷“下巴蜀粟以赈之”;元鼎年间,“水潦移于江南”,汉廷“方下巴蜀之粟,致之江南”。

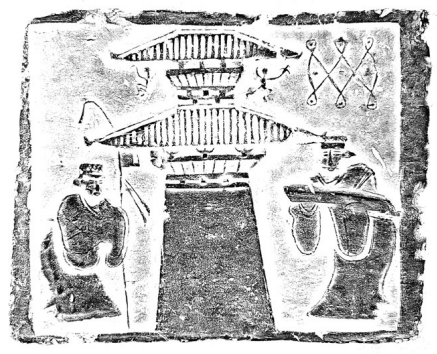

东汉盐井画像砖,生动地再现了成都平原汉代井盐生产的情景

泉吐白玉 盐井繁忙

汉代中期以后,土地兼并现象日趋严重,农村出现了大量豪强地主,占据了森林山地、河塘池泽。在他们的庄园里,不仅有良田、豪宅、武库、织机、酿酒作坊、车马和家禽,有的甚至还有冶炼工场和盐井。

在“盐井”画像砖上,绵延的崇山峻岭,树木茂密,山上矗立着高耸的井架,架上有轱辘,轱辘的绳子上系有一上一下用以吸卤的两只大木桶。井架旁还有一用于输送卤水的卤槽,长长的卤槽下有支架支撑,连接到山下煮盐的几口大釜内。井架上有四个盐工正在忙碌地工作。大釜置于灶上,灶前有一人正在烧火摇扇,图中可以看见燃烧的火焰。崎岖的山道上,两位背柴火的工人弯腰驼背正在行走。远处的山林中可见虎、狼、鹿、猴、鸟等飞禽走兽和狩猎的猎人。

据《华阳国志·蜀志》记载:秦并巴蜀以后,李冰为蜀守,“穿广都盐井”。汉代时,四川及成都附近的盐井数量众多,是全国重要的井盐产地。西汉扬雄曾在《蜀都赋》中说:“西有盐泉铁冶,橘林铜陵。”晋人常璩后来也在《华阳国志·蜀志》中写道:“家有盐铜之利,户专山川之材。”从画像砖上看,当时的井盐生产已经有了一些原始的助力机械,而且器具完备,分工细致,已经初步具备了采掘业和手工业的一些特征,并在一定程度上形成了规模化生产。

除了盐井,在四川和成都周边的地下,还有大量的天然气资源,并时有喷发。魏晋文学家左思的《蜀都赋》描写道:“火井沉荧于幽泉,高焰飞煽于天垂。”面对这一得天独厚的自然条件,聪明的蜀人充分加以利用,发明了以天然气煮盐的方法。扬雄的《蜀王本纪》记载说:“临邛有火井一所,纵广五尺,深六十余丈……井上煮盐。”西晋张华的《博物志》也有类似的记载:“临邛火井一所……井在县南百里,昔时人以竹木投以取火。诸葛丞相往视之,后火转盛。执盆盖井上煮盐,得盐。”这些文字记载表明,早在两千多年前,聪明的蜀人就已经开始开发利用天然气了。

自古以来,盐都是关乎国计民生的大事,盐的开采和经营都是暴利行业,宋代诗人把盐比喻为“白玉”和“黄金”,所谓“一泉吐白玉,万里走黄金。”秦代时,朝廷就在巴蜀地区设立了盐官。汉武帝时期,将盐铁的产销权利收归国有,在全国范围设立盐官,对盐业实行专卖制度,在今四川境内的蜀郡、犍为、益州等地都有朝廷派驻的盐官。汉宣帝时,“又穿临邛、蒲江盐井二十所,增置盐铁官”。虽然后来盐官屡设屡罢,盐业政策也时放时禁,但汉朝廷始终没有放弃对盐税的征收。据《汉书·食货志》记载,西汉晚期,精明的成都商人罗裒上下打点,买通朝廷和地方官吏,垄断了巴蜀地区的盐业经营权,成为闻名全国的巨富,可见盐业的利润是多么丰厚。

阙与庭院 汉代建筑

独特的建筑不仅可以展示城市的魅力和个性,同时也是时代精神的反映。在悠悠的历史长河中,由于受各种灾难的破坏和漫长岁月的侵蚀,历朝历代的建筑大部分早已灰飞烟灭,即使侥幸保留下来的也大多是断壁残垣,很难看出当年的风采。特别是距今已有两千多年的汉代,更是如此。值得庆幸的是,汉代人以特有的方式,为后人留下了一幅又一幅美术画面,令我们有幸在两千多年以后,依然可以眺望大汉王朝的建筑风貌与格局。

“庭院”画像砖拓片,从殷商时期的干栏式建筑,到东汉已发展成有廊庑院庭、重门厅堂的“庭院”建筑

“凤阙”画像砖,画面上两阙对称耸立,威仪十足。阙为重檐式,上面的瓦楞清晰可见,檐下有木枋、斗拱。两阙之间以层楼连为一体,其上饰有一昂首展翅的凤鸟。根据《太平御览》所引:“建章宫阙临北道,凤在上,故号曰凤阙也。”这也是此砖名为“凤阙”的由来。

单阙画像砖拓片 ,“单阙”“凤阙”画像砖在墓室中具有天国之门的象征含义

“单阙”画像砖,画面正中浮雕一重檐单阙,阙檐下方两端各系一灵猴——单阙的形制样式与凤阙基本一致,只不过一为双阙一为单阙。阙的两旁各站立一人,皆戴冠,着宽衣袍,左者持棨戟,右手捧盾,微微躬身作迎候状。

关于阙,左思的《蜀都赋》中用华丽的文字描写道:“华阙双邈,重门洞开,金铺交映,玉题相晖。”唐代大诗人李白的《忆秦娥》留下千古绝句:“乐游原上清秋节,咸阳古道音尘绝。音尘绝,西风残照,汉家陵阙。”

阙是中国古代一种具有仪式感的独特建筑形式。阙源于门,门的出现,本是用以防护和遮挡隐私。而阙则是建在宫门或陵墓等建筑群前的空旷地带,左右对称的一种用作标志性的建筑物。阙在汉代十分盛行,除宫殿、陵寝外,城门、祠庙、官府、大型住宅和大中型坟墓前也都建有不同规模的阙。传说西汉长安城未央宫的东阙、北阙,建章宫的凤阙、圆阙,都是历史上着名的大阙,其中凤阙甚至高达二十余丈。

雅安高颐阙 甘霖 摄影

阙有木制和石制两种形式,木制的阙很难长久地留存下来。现在尚存的阙基本上都是石阙,数量也不多,而且大部分都在四川境内,数量超过全国现存阙的三分之二。除了石阙之外,我们能够见到的汉阙,就是雕刻在画像砖(石)上面的阙了。画像砖上的阙是以浮雕的形式,模拟木阙或石阙而刻画的。作为墓葬中的装饰品,“单阙”和“凤阙”画像砖基本上镶嵌排列在墓道或墓室的首位,因而在墓中还具有天国之门的象征含义。

如果说阙的象征意义大于实际意义,那庭院就是真正实用的建筑了。“庭院”画像砖上,画面为一幅四合院建筑的俯视图,庭院的四周以长廊形的五脊平房连接而成院墙,院内以纵横隔墙将庭院分为几个小的院落。前院中有两只雄鸡,正在昂首相斗;后院中有两只展翅的鹤,相对而舞。两侧为东、西厢房,上面是一座有台基的五脊房屋,檐下有两柱,方形柱础。堂上有二人相对而坐,他们之间有席铺陈于地,上有耳杯和盂,两人似乎正在饮酒作乐。右边前院为厨房,院内有井,井上架轱辘。后院有一可远眺的高楼,上有斗拱、椽木等结构,下有供人上下的楼梯。楼下一人手执扫帚,正在做扫除工作,他的面前还立有一犬。

“音声何噰噰,鹤鸣东西厢。”“黄金为君门,白玉为君堂。堂上置樽酒,作使邯郸倡。”汉代乐府诗《相逢行》中的诗句,似乎就是对庭院画像砖画面内容的真实描绘。

这方画像砖描绘的应该是一座富裕人家的宅院。四周不仅有围墙环绕,院内还分为几个不同功能的小院,还有一座远远高于其他建筑的高楼。这种高楼在“市集”等画像砖上也有所见。它在“市集”画像砖上的作用主要是作为钟楼之用,而在这方庭院画像砖上,应该是起了望和防卫的作用,因此有专家把它称为“望楼”。除反映房屋建筑,这方画像砖还在一定程度上反映了汉代人,特别是富贵人家的生活习俗。画面上的主人与宾客共坐于高堂之上,一边饮酒,一边欣赏仙鹤起舞、雄鸡相斗,日子过得相当惬意。

宴饮舞乐 豪门狂欢

经过“文景之治”,汉代经济得到恢复和发展,加上政治稳定,社会出现了前所未有的繁荣景象。随着社会财富的日益积累,享乐主义弥漫,宴饮之风盛行。汉代大文豪成都人扬雄在其《蜀都赋》中描写道:“若其吉日嘉会,期于倍春之阴,迎夏之阳,侯、罗、司马,郭、范、畾、杨,置酒乎荥川之闲宅,设坐乎华都之高堂。延帷扬幕,接帐连冈。”

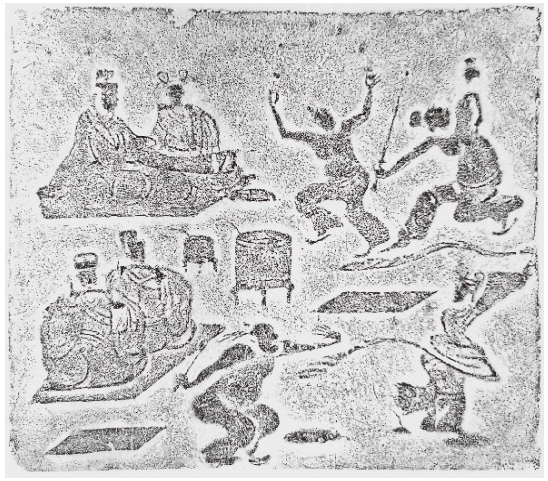

“宴乐”画像砖拓片

在“宴乐”和“乐舞百戏”画像砖上,我们就可以看见扬雄笔下描写的情景:

“宴乐”画像砖正中置有樽、盂、杯、杓等饮用器皿。上方左侧一男一女坐于席上,席前有两案。男者衣冠楚楚,宽袍拖得很长。女者云鬟高耸,广袖宽衣。上方右侧一伎正在抚琴,后面一伎似在伴唱。下部左边一人身着宽袍,左手击节,右手敲鼓。右边为一束发戴冠,深衣长袖的舞者,只见他一臂高举,一臂低垂,正在翩翩起舞。这位舞者所表演的是汉代最流行的“长袖舞”。《韩非子》中说:“长袖善舞,多钱善贾。”“长袖舞”曾是战国时期楚国的宫廷风尚,刘邦宠姬戚夫人的“翘袖折腰之舞”正是这种舞蹈。跳这种舞时,舞者身穿长袖舞衣,伴随着音乐的节拍,长长的袖子在舞者的挥动下或凌空飘逸,或婉转曲折。有时节奏较快,腾跳跨越,如疾风骤雨,热烈奔放;有时节奏较慢,飘逸舒缓,如一缕清风,委婉庄重。

“乐舞百戏”画像砖,左上为男女主人席地而坐,座下有席,席上还有盛有食物的器皿。左下方有两伎跪于席上,双手捧琴,正在伴奏。右下角是一头梳双髻的女伎,只见她左臂向上右臂朝下,双手各持一长巾,长巾在空中飘动。这种手持长巾的舞蹈,汉代时称“公莫舞”,传说取意于“鸿门宴”的故事:项羽的部下项庄在宴会上以舞剑为名,欲借机杀刘邦。项伯为保护刘邦,挺身而出,起舞“以袖相隔”,使项庄无法下手,他还对项庄说“公莫”,不要杀害刘邦。后人以巾模拟项伯舞袖的姿态,因此称为“公莫舞”,晋代改称“巾舞”。表演时,舞伎手持长巾起舞,在令人眼花缭乱的舞动中,长巾看起来就像长袖一般。

“乐舞百戏”画像砖拓片,汉代嗜酒宴乐之风盛行,巴蜀也不例外

画像砖的右上角是两位赤裸上身的男伎,其中一人正在“弄丸”,另一人一手持长剑,剑尖指向空中的一丸,他的另一手的肘部则在“顶壶”。“顶壶”是汉代人十分喜爱的一种百戏,伎人表演时将壶抛掷于空中,用手接、背接或用头顶。壶在古代是常用的生活用具,人们在日常生活中经常接触这种器具,抛接传递,日趋熟练,熟能生巧,弄壶戏也就应运而生。值得一提的是,这位“顶壶”的伎人一心二用,一边在“顶壶”一边还与搭档表演“弄丸”,两人的配合似乎相当默契,显示出了极为高超的技艺。画像砖的最下方还有一赤裸上身的伎人,他双臂伸出,嘴巴大张,口中喷出火焰,正在表演一种类似“吞刀吐火”的魔术。据史料记载,这种“吞刀吐火”的表演来自西域,表演者以燃着物放于口中,不停地喷吐火焰,由于它看起来十分惊险刺激,很受汉代成都人的喜爱。

对于蜀人在宴饮时观赏歌舞杂耍的风气,魏晋文学家左思在《蜀都赋》中写道:“三蜀之豪,时来时往。养交都邑,结俦附党……若其旧俗,终冬始春,吉日良辰,置酒高堂,以御嘉宾。金罍中坐,肴烟四陈,殇以清醥,鲜以紫鳞,羽爵执竟,丝竹乃发,巴姬弹弦,汉女击节。起西音于促柱,歌江上之飉厉;纡长袖而屡舞,翩跹跹以裔裔。合樽促席,引满相罚。乐饮今夕,一醉累月。”在富丽堂皇的大厅里或是在旷野的帷幔下,人们一边喝着清醥美酒、吃着美味佳肴,一边听巴姬弹弦、汉女击节,观赏着舞姬们的曼妙舞姿与俳优的杂技魔术。在跨越了两千年之后,再来观察一下今天成都人的生活,我们是否能够感受到一点似曾相识?

鲜车怒马 骑吏飞扬

车马是古代必不可少的交通工具,在冷兵器时代,车马也是一种非常重要的战争工具。画像砖中,车马类题材被大量发现,如骑吹、四骑吏、导车、斧车、轺车骑从、轺车骖驾、骈车等。

四骑吏”画像砖

“骑吹”画像砖是一个马上乐队的场面,画面上共有六骑,骑者均头戴圆顶小帽,身穿宽袖长袍。马为彩头结尾,分为两列,三对一列。马上骑者,有的执幢,有的握槌,有的吹奏,场面十分热闹。

“四骑吏”画像砖上,四骑分为两队,上有幢旗。骑者皆头着帻,足上着靴,身穿束带短衣。四马彩头结尾,扬蹄飞奔。其中一马作回首嘶鸣状,动感十足。据《续汉书·舆服志》:“公以下至二千石,骑吏四人;千石以下至三百石县长,二人,皆带剑持棨戟为前列。”砖上的四骑吏应该是二千石俸禄以上官员出行时的随从导骑。

“导车”画像砖,这是一辆一马有盖轺车,车上有二人,皆着冠,左为官吏,右为御者。车前有二骑,骑者背带弩弓,佩有箭箙,骑上立一麾幢。两位骑者,一人手握长矛,另一人则持有棨戟。轺车左侧还有一步卒,执棨戟徒步相随。根据汉代的典章制度,三百石俸禄以上的官吏置导从,其数量以官品的高低而定。《续汉书·舆服志》记载:“公卿以下至县三百石长,导从。置门下五吏,贼曹、督盗贼、功曹皆带剑,三车导;主簿、主记两车为从。县令以上加导斧车。”画面上的二骑吏正是《续汉书·舆服志》所说的“千石以下至三百石县长,二人,皆带剑持棨戟为前列”。显然,这方画像砖所反映的就是千石以下至三百石县长的出行场面。

“轺车骖驾”画像砖

“轺车骖驾”画像砖,画面也为一有盖轺车,盖有四条“带”系之。车厢两侧重耳,轮毂清晰可见。三马驾车,中马负轭,左右騑。车上乘有二人,右为官吏,左为御者。所谓“骖驾”,《说文》中说“骖,驾三马也”。据《后汉书·舆服志》:“皇孙绿车,皆左右騑,驾三。”这种三马所驾之车,应该是较高级别的官员所乘之车。

先秦时期,车马大量用于战争,各诸侯国拥有战车的多少,是衡量其国力强弱的重要标志。到了汉代,战车在战争中的作用仍然十分重要。同时,也需要大量的驿车来传达政令和信息;社会生产和商业贸易更需要大量的车马以从事生产和交流。此外,各级官吏、豪门贵族、富商大贾,以及普通民众也需要大量的代步车马,以供其执行公务和出行。

由于楚汉战争的影响,汉初社会经济出现了严重倒退,特别是马匹尤为匮乏,甚至出现了“自天子不能具钧驷,将相或乘牛车”的寒碜景况。虽然贵为天子,要找四匹同色的马,居然都难以办到。而将相级别的高级官员们,有的也只能以牛车代步,十分寒酸。更为紧迫的是北方屡遭匈奴人的侵扰掠夺,由于军马的短缺,令汉朝的大军无可奈何。正因于此,汉代人才对车马产生了一种无法释怀的心情,汉廷也下了决心,既要让守卫边关的将士纵马驰骋,杀敌保国;也要让大汉的土地上车水马龙,川流不息。于是,无论在边郡还是内地,一个又一个马场、一座又一座马厩兴建起来。一段时间之后,出现了“众庶街巷有马,阡陌之间成群”的壮观场面。

仅有马匹没有车辆也是不行的,在发展养马业的同时,汉代还大力发展车舆制造业,成都就是汉廷在外郡设置的重要造车基地。据《华阳国志》记载,汉廷在成都城的西面内江和外江之间,修筑了车官城,负责制造各种车辆。还在车官城的东西南北四面,专门修筑军事营垒加以保护,对它的重视程度可想而知。此外,汉廷还鼓励民间造车。由于前景好,有利可图,一些豪门贵族、富商大贾也纷纷加入了造车的行列。根据司马迁在《史记》中的记载,当时涌现出了一批专门从事车舆制造的私营大作坊主。在造车业内部,分工之细、工艺之复杂也是前所未有的,《后汉书·舆服志》中说“一器而群工致巧者,车最多”,说明造车业已成为一个集大成的产业。

由于车舆制造业的迅速发展,车马的种类日益增多,专用车马开始大量出现。据不完全统计,有供皇帝及各级官员乘坐的辂车、金根车、安车、轩车、轺车;使者乘坐的大使车、小使车;老弱妇孺乘坐的辎车;用于运货的大车、客车、栈车、棚车;用于仪仗导从的斧车; 狩猎用的猎车;邮传用的驿车;丧葬用的辒辌车;囚载犯人的槛车等几十种之多。另外,汉代对于车马的使用还有着严格的等级区分。从车马的形制、颜色、马匹的数量等都有着详细的规定,如皇帝乘坐的是六马拉的车,诸侯四马,大夫三马,士二马,庶人一马。

随着养马业和车舆制造业的兴盛与发展,从皇帝到官僚贵族都备有大量车马。出行时纵马列队,车骑相连。史料中有关这方面的记载非常多,如《汉书·卢绾传》“宾客随之者千余乘”,又《后汉书·党锢列传》“士大夫迎之者数千辆”。如果将骑吹、四骑吏、导车、斧车、骈车、轺车骑从、轺车骖驾等画像砖依次排列起来,我们就可以看见这样的场面:多辆马车组成的车队,前有开道的伍伯、骑从、导车、斧车,后有压阵的卫从、骑吏奔驰在成都街头,可谓浩浩荡荡,气派非凡。

汉代是中国历史上特别追求时尚的一个时代,成都尤其走在潮流前沿。由于车马是当时陆路唯一便捷的交通工具,就如现代社会的轿车一样,乘坐什么样的车马,不仅是社会地位与财富的象征,也是时尚与潮流的标志。这就不难理解司马相如在去长安之前,要发出“不乘赤车驷马,不过汝下”的豪言了。如同歌舞豪宴一样,对于车马的偏爱,是汉代人挥之不去的情结。“鲜车怒马”可谓汉代成都人对时尚的另一种理解和诠释。

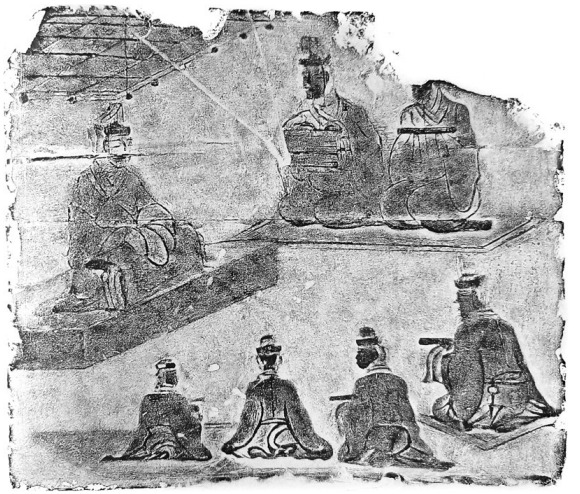

传经讲学 文脉流传

“传经讲学”画像砖

“传经讲学”画像砖画面上,一位头戴高冠身着宽袍的经师,端坐在长方形榻上,榻上方吊有一块用来挡灰尘的“承尘”。经师的左右两侧,环绕着六名弟子。弟子们端坐在比较低的榻上,手捧由竹简编成的书册,正在恭恭敬敬聆听经师的讲授。在其中一人的腰上,我们还可以清晰地看见挂着的一柄书刀。书刀是读书学习时的必备工具,佩书刀者可能为“都讲”,都讲是学舍之长。画面上,弟子们的身材大小、高矮参差不齐,年龄差距很大,应该是汉代私学的一个教学场面。

汉代的私学教育,分为蒙学、初读经书和专经三个阶段。蒙学阶段类似现在的小学,以识字和应用常识为主,授课的老师称为“书师”,上课的地方一般为书师的家中或公共场所,称为“书馆”,招收附近的儿童入学。也有一些地主豪绅,采取请师上门的授课方式,参加学习的都是他们自家和族内的子弟。初读经书阶段主要学习《尔雅》《论语》《孝经》等,老师称为“塾师”,一般为乡塾出资办学,有点类似于民办学校。最后的专经阶段,开课的地方称为“精舍”或“精庐”,由经师讲学,学习的内容由经师确定,除了钻研四书五经中的一两部之外,有的还要兼及天文、历法、算学、律学中经师所擅长的某些学问。经师多为有名望的学者大儒,有些名气大的经师门下弟子多达万人。这一阶段的学生是没有年龄限制的,在“传经讲学”画像砖上我们就可以看到,不同年龄段的学生在同一场合学习的场景。

而汉代的官学在初始之际,是相对落后于私学的。除了太学之外,朝廷和郡县都没有其他官办的学校,直到公元前141年。

汉景帝末年,庐江舒(今安徽省舒城县)人文翁来到成都担任蜀郡守。在蜀期间,文翁不仅积极发展经济,还大力提倡教育。据《华阳国志·蜀志》载:自西汉时起,文翁就选派了张叔等十八位聪明有才干的郡县小吏,前往京师长安学习,并给予物资上的资助。张叔等人学成归来后,文翁根据他们的学习成绩,依次提拔。有的甚至被委以重任,后来成为郡守刺史一级的高官。除了派人走出去接受高质量的教育外,公元前141年,文翁又在成都兴“石室”,办起了中国第一所地方官办学校。

在文翁的提倡和努力下,蜀地的文化教育和学习风气高涨,不仅地方官办学校得到了起步和发展,私学也空前兴旺起来,蜀地文风大盛,甚至比肩当时文化教育最为发达的齐鲁地区,涌现出了司马相如、王褒、扬雄等一大批耳熟能详的文学家、思想家。由于文翁办学成效卓着,汉武帝下令全国各地兴办官学。对于文翁的办学功绩,班固的《汉书》评价说:“至今巴蜀好文雅,文翁之化也。”(文 卢升弟 | 图 陈新宇 高泓)