中国制陶始自新石器时代,古代传说「神农耕而作陶」,到秦汉时期制陶技术日臻成熟。提到最具代表性的陶俑,大多数人最先想到的就是秦始皇兵马俑,目前发现最早的陶俑出土于商朝安阳殷墟王室墓,是奴隶或战俘,共三件。

春秋战国时期,陶俑主要发现于北方地区,以齐、韩、秦等地最多,南方楚国及其文化圈内则流行木俑随葬;秦代,陶俑随葬习俗开始盛行;西汉时期,关中、徐州地区发现的陶俑数量最多、最精致,特别是关中地区,作为皇家所在地,代表了全国最高水平;到了东汉,以上两地陶俑发现数量减少,四川、广州等地区陶俑开始盛行。四川陶俑的规格、艺术水平、数量都超过了其他地区,代表了全国陶俑的最高水平。

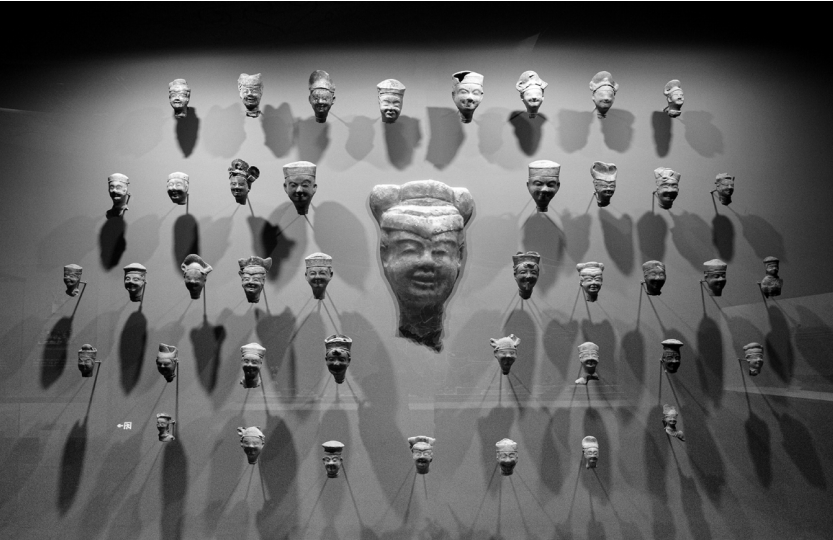

来自东汉的笑脸,说唱俑面部表情丰富,以各式各样的笑传达了诙谐、快乐的乐观主义精神

孔子为何怒斥“始作俑者”?

俑的起源,与古代“以生人为殉”的殉葬制度密切相关。俑的出现是为了替代古代丧葬礼仪中所使用的生人殉葬,其本质是人殉的“替代品”。殷商时期杀殉之风达到高峰,随着西周奴隶社会的崩溃和东周之后封建社会的兴起,使得当时人的自身价值被重新认识,自我意识的觉醒使人们对人殉的态度发生了变化,从而出现用俑来随葬的新形式。考古发掘证明,俑的出现恰恰伴随着人殉的衰落,春秋战国时期,尤其是战国晚期,俑像制作之风大为盛行。起初,俑以草扎制,后来逐渐出现了木、陶、铜、瓷等不同质地的俑,又以陶俑数量最多。

陶俑的出现深受中国神话传说的影响,女娲抟土造人就有制作陶俑的影子。陶俑最大的特点是直观性强,东汉郑玄曾说:“俑,偶人也,有面容,机发,有似于生人。”《孟子·梁惠王上》记载:“仲尼曰:始作俑者,其无后乎!”孔子为何怒斥“始作俑者”?他认为“为刍灵者善”“为俑者不仁”,恰恰是因为人们精心建造的俑过于真切、太像活人,因此他赞成用刍灵这种草扎的丧具随葬。孔子“恶其不仁”,反对的并非以陶俑代替人殉,而是担心残忍的活人殉葬之风复辟,“为其像人而用之也”“不殆于用人乎哉”。

人类文明的车轮随着时代发展在进步,雕塑的发展也把写实提升到艺术层面。陶俑陪葬的风俗,也从王公贵族普及到汉代的中产家庭甚至平民百姓当中。东汉时期四川地区流行随葬陶俑,几乎每座墓葬均有陶俑。这与古人的厚葬之风有关。汉代“视死如生”观念兴起,而巴蜀地区政治稳定,经济迅速发展(农业及盐铁工商业发达),蜀人的生活较为富庶。社会盛行“厚葬为德,薄终为鄙”“厚资多藏,器用如生人”的风气,同时汉代又把“孝”作选拔官员的衡量标准。厚葬便成为了一种博得“孝”名的重要手段,如古人所云:“令先人坟墓俭约,非孝也”。

众生百态 栩栩如生

在四川发现的汉代文物,按材质可分为两大体系:石刻类和陶俑类。最早的陶俑是从苏北、鲁西南向西传播到河南南阳、四川一带,再与巴蜀本土文化相融合,逐渐形成了巴蜀陶俑的特色。

陶俑制作是费时、费力、耗财的手工艺。东汉早期,蜀地的陶俑从体形上看较小,制作也较粗糙;到了东汉后期至蜀汉,陶俑体形不仅变大,制作也更为精致,往往施以彩绘,涌现出大批真正具有地方特色的陶俑,如劳作俑、庖厨俑、说唱俑、秘戏俑、西王母、仙人、神怪俑等种类,这反映了当时四川社会的民间信仰以及经济、文化、审美发展到一个超出周边区域的较高水平。

四川大学考古系博士、考古工作者索德浩根据陶俑的动作、形象,如执刀、吹笙、抚琴、执锸箕、站立拱手、抚耳、抚案剖鱼俑等,再结合相关文献推测其职能,将四川汉代出土的陶俑分成了10类:拱手立俑、耕猎生产俑、家庭生活劳作俑、倡优俑、坐俑、童俑、行走俑、武士俑、双人俑、神怪俑。这些陶俑从车马出行到侍卫家奴、从庖厨宴饮到歌舞百戏,构建了汉代社会的众生百态。

现藏于故宫博物院的一座东汉庖厨男陶俑,高45厘米,宽28厘米。男俑面露微笑,头戴帻,身着右衽衣,双袖上挽,跪坐于地,前置圆盆,盆上架案。右手持刀,左手按鱼,作切鱼状。厨师头戴巾帻而不着冠,这是因为在汉代,头上所戴的冠、巾、帽、冕都是区分身份标志的特征,身份低下的人不能戴冠。汉代的厨师地位不高,头戴平巾帻正是其社会地位低下的体现。

庖厨俑在四川东汉墓中屡有发现,四川省博物院、南京博物院等多家博物馆都有类似的藏品。众多庖厨俑中,最有趣的差别在于厨师案板前的食材,大多数为鱼,但也有一些鸡、鸭、鳖、羊头,甚至饺子,体现出不同地区饮食文化的差异。

汉俑中的歌舞俑是汉俑艺术最精华的部分。汉代国力强盛,源自西域的乐舞、杂技很快流入中原,汉武帝时更是达到高峰。汉成帝时,乐府中“凡所典领倡优伎乐,盖有千人之多也”。汉时百姓也爱看戏,《汉书·武帝纪》记载:元封三年,长安城角抵百戏会演,百姓“三百里内皆来观”。由此可见,舞乐杂技已成为汉代人文化生活的重要组成部分。

歌舞俑主要分为奏乐俑、歌舞俑、聆听俑、击掌俑和说唱俑五种类型。在四川汉俑中,奏乐俑演奏的乐器除鼓、琴、箫外,还有笛、埙、笙、瑟等。现存于巴蜀古陶瓷博物馆的东汉抚琴俑,高60厘米,出自新都。抚琴者身材纤细,下颌稍尖,面容俊俏,面带微笑,双手悬于琴面之上正在拨弄着琴弦,格外生动传神。另一尊四川出土的东汉歌唱俑,高56厘米,胸部丰满,头戴菊花,显然是位成熟女性,而当时的唱词多为经典诗赋或即兴小作。

在四川博物院内,还有一个与众不同的陶俑,刻画了女性哺乳的形象。这座东汉哺乳俑,1972年出土于四川资阳的一座崖墓,高21厘米,身着交襟长袖,盘坐,高梳发髻,头戴巾。这位女性敞开衣襟,左臂斜抱婴儿,右手作哺乳状,表现出母亲的慈爱形象。虽然人物面庞已模糊,但仍能看出母亲脸上浮现的幸福笑容。这是汉俑中一件展现母爱的艺术佳作,同类题材非常稀少,但并非孤品,成都博物馆也有一座东汉陶哺乳持瓢俑。

衣食住行 精神风貌

着名金石学家、甲骨学家王襄认为:“古俑之可宝,不第发前人之未见之奇,识古人之葬礼已也。其衣裳冠履可考历朝之服色焉;其跪拜立肃可考历朝之礼节焉;其装饰、其制作可考历朝之习尚与美术焉。”对于考古学者而言,陶俑最重要的价值就是具有很强的直观性。历史文献往往过于抽象,画像也只是平面形象,而陶俑通过立体形象直接重现了古代的场景,这是其他历史文献和画像材料所不具备的。

通过兵马俑,我们可以了解当时的兵种构成和排兵布阵;通过劳作俑,我们可以了解社会生产情况;通过宴饮俑,我们可以了解当时社会饮食、娱乐方式;通过舞乐俑,我们可以了解音乐舞蹈史、服饰信息等……陶俑为我们研究四川汉代社会生活提供了重要资料。

四川出土的陶俑,除了人俑外,动物俑也不在少数,其中以猪、鸡、狗最为常见,也出现有鸭、牛、马、猴等。四川博物院研究馆员魏巍认为,汉墓中出土的动物俑,其数量有一定规律性,反映了当时官府提倡的养殖模式。在东汉以后,而且越往东汉中晚期,汉墓中的动物陶俑的数量和品种就越多,这标志着不同时期、不同阶层,对财富的积聚程度。

陶俑也反映了汉代成都百姓的衣食住行。在西汉时期的陶俑中,男人的帽子、发饰就有很多类型:头顶挽偏头髻的男人,多为劳作之人;身着“裋褐”(一种粗陋布襦),多为贫贱者;武士俑和手执长蛇兵器俑往往在腰下系一物,似后世裹肚。从陶俑来看,蜀人当时的主食是稻米、黍、小麦,庖厨俑反映出烹调的有鱼、鸡、鸭、狗、猪头等;蜀人自古饮酒,饮酒俑、醉酒俑表现了微醺状态下物我两忘的情景,非常传神,也为我们考证蜀地的酿酒史提供了资料。

汉代陶俑代表了汉代雕塑艺术的精髓,着名雕塑家朱成收藏有大量汉代陶楼陶俑 陈新宇 | 摄影

在四川汉代出土的陶俑中,西域人或者说胡人造像出现较多,其特点主要是高鼻深目、络腮胡。胡人俑有的露发、有的袒胸,这是与中国古代的服饰观和身体观截然不同的“胡俗”,尖顶胡帽也与中原人戴头巾的习俗不同。四川东汉的胡人陶俑基本是“胡人吹笛”,反映了汉代“视死如生”和“引魂升仙”的丧葬思想。根据胡人俑在墓葬中所处的位置,以及与其他随葬品之间的组合搭配可以判断,吹笛胡人在汉代社会中大体扮演了“宴饮乐师”和“引魂胡巫”两类角色。(文 陆离)

和中原同时期出土的俑类相比,四川东汉中晚期的陶俑没有严格地试图表现死者的身份等级,反而更多体现出活泼轻松、随性自然、诙谐幽默的艺术风格。这是因为汉代四川礼制没有中原那么严肃,或许也源自蜀人自古以来的“乐观精神”。陶俑题材大多数与中下层百姓生活息息相关,他们不是贵族,但脸上总是浮现着愉快的神色。2000多年前,汉代四川的生活是否真如这些陶俑表现出的幸福?我们无从得知。但乐观的精神,早已根植于四川人的基因之中,就像那些陶俑脸上穿越千年的笑容。

汉代陶庭院,可见当时人们饲养有各种家禽,动物陶俑的数量和品种代表了财富的积累

(文 陆离)