李劼人是中国现代文学史上的文化巨擘,其“大河小说”被誉为“小说的《华阳国志》”,郭沫若称他是“中国的左拉”,曹聚仁赞他是“东方的福楼拜”,其文学成就早在上世纪二三十年代就得到了认可。其实李劼人不仅在小说领域取得了令人瞩目的成就,而且是着名的社会活动家、卓有成效的民族实业家、影响广泛的法国文学翻译家。他一生波澜壮阔,精彩纷呈,本文撷取的不过是李劼人生命轨迹中的几段印痕。

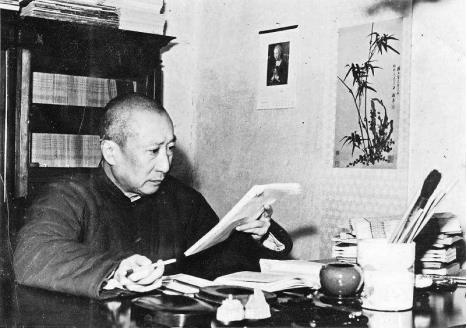

李劼人在菱窠

新文化的前行者

李劼人的文学生涯从媒体起步。他是成都最早的新闻人之一,报纸既成就了他,他也利用报纸推动了新思想新文化在四川的广泛传播。

1912年,21岁的李家祥(李劼人原名)看到《晨钟报》征文启事,便写了两篇讽刺速写投稿,成了一名不拿薪水的记者。是年5月,共和党人在少城公园为袁世凯选举大肆拉票,丑态百出,他写了一篇万余字的小说《游园会》,作品发表后很受读者欢迎。这是“李劼人”的名字第一次出场,从此成为中国文坛一个闪亮的名字;而这篇作品也成了中国新文学史上第一篇白话小说,比鲁迅的《狂人日记》还早六年。

1915年,成都商会会长樊孔周创办《娱闲录》文艺半月刊,李劼人又以“老懒”为笔名,连续发表了《儿时影》《夹坝》等数十篇白话小说,大受读者青睐。同年底,《四川公报》更名《四川群报》,李劼人被聘为首任主笔兼新闻和副刊编辑。他不仅在报上连载了系列小说《盗志》,而且写了大量时评,抨击社会的腐朽与黑暗。

1917年,樊孔周被军阀暗杀,《四川群报》遭查封。樊孔周之弟樊新周又办起了一张新报纸,名《川报》,聘李劼人为总编辑兼发行人。李劼人便邀王光祈、周太玄、曾琦分别担为驻北京、上海和东京记者。《川报》每天都能收到来自省外和国外的消息,刊登域外新闻在当年的成都媒介是破天荒的事。

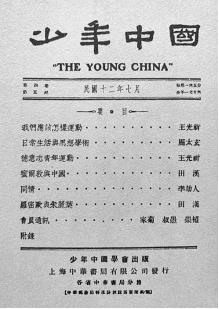

《新青年》创刊之后的中国,新思想新文化如潮水汹涌。李劼人紧随时代脉搏,积极投身到时代的洪流中。1919年7月1日,王光祈、李大钊等人在北京成立影响深远的知识分子团体“少年中国学会”。李劼人被选为编辑部第二组月刊编辑员,由他组建了少年中国学会成都分会,并任书记兼书报保管员;同时主编分会的机关报《星期日》周刊。该刊版式与《新青年》《每周评论》遥相呼应,大力宣传新思想新文化。

1923 年 7 月《少年中国》第四卷第五期刊登了李劼人的小说

百年前的成都本是偏僻的内地城市,却成了新文化运动的三大重镇之一。李劼人曾把北京喻为新文化的中枢神经,而上海和成都则是最能够起反应的两只眼睛。成都之所以能够与开放的京、沪两地相提并论,正是因为有了一批像李劼人这样杰出的新文化人物。

五四运动的浪潮之所以能席卷巴山蜀水,也与李劼人密不可分。新文化运动与五四运动关系紧密。倡导新思想新文化的李劼人,在五四运动火炬接力中是四川最给力的传递手。

1919年2月,周太玄在法国组建“巴黎通讯社”。 时值第一次世界大战刚结束后,“巴黎和会”召开之际,中国民众十分关心我国政府能否争回山东的主权。西方列强要把战败国德国在我国山东的权益转让给日本,真是岂有此理!周太玄连夜写稿,抢在英美日等国通讯社之前,第一个将报道发回了国内。随即五四运动在北京爆发。此时,王光祈正在北大当旁听生,参与了集会和游行。5月4日当天从赵家楼出来,他就直奔电报局,用专电将北京的消息发回了成都。

李劼人收到王光祈发出的第一封五四运动的专电后,也意识到一件历史大事件发生了。他立即在《川报》的重要位置,以最大的字号给予登载。5月16日,王光祈发回了详细描述五四运动来龙去脉的长篇通讯,李劼人当即勾出其中重要的句子,并加了许多激昂的小标题,满怀激情地配发了长篇按语。这篇绘声绘色的通讯发表当日,立即就产生了巨大的反响,“真无异于投下了一颗大的爆炸弹”。张秀熟曾回忆当日的情景:“成都高等师范的学生们正在早膳,工友送来了《川报》,一人登上桌子高声朗读,顿时似乎火山爆发了,群众嚷成一片,食堂变成了会场,一致通过拍发通电,声援北京学生爱国运动,声讨北京卖国政府,要求罢免亲日派曹汝霖、章宗祥、陆宗舆,呼吁全国各界一致拒绝巴黎和会签字。饭后,学校致公堂前面广场,聚集了各校学生数千人,商量对策,当日即展开游行讲演;向督军、省政府请愿,通电各省各县共起反日救国,并一致通过反对仇货运动。”随着这颗“炸弹”的冲击波,五四运动迅速在巴山蜀水之间传播开去……

有梦想的民族实业家

1957 年,李劼人在菱窠家中(左为外孙女李诗华)

1925年9月,李劼人曾在填写《少年中国学会改组委员会调查表》时写道:“现在初入社会,尚无事业可言。近在成都方面筹资组织造纸公司,拟作中国西南部文化运动之踏实基础。”是时,李劼人刚从法国留学归来,虽然他的专业和志趣都在文学方面,但深感民族工业对于文化事业的重要,因此与朋友商议先办纸厂。

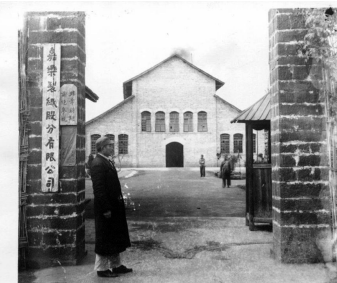

李劼人写信到法国,力邀刚从格勒布诺尔造纸专门学校毕业的王怀仲;又请着名的四川实业家、乐山华兴丝厂老板陈宛溪出马。陈宛溪认股1万元,约股1万元;李劼人在成都约股1万元;蜀新碱厂因经营不善,愿以全部固定资产作股1万元,这样纸厂便在蜀新碱厂的旧址上建成,最初取名叫“万基造纸公司”,1927年正式开工时更名为“嘉乐纸厂”。陈宛溪任董事长,李劼人当总经理。开工时,李劼人在厂大门贴出了一副对联:“数万里学回成功一旦,五六人合伙创业四川”,以此表达实业救国的理想。

创办嘉乐纸厂,李劼人作为实业家对抗战作出了巨大贡献下载bst365_365封号提现了没到账_365bet体育赌博

然而当时军阀混战,狼烟四起,苛政猛于虎,加之嘉乐纸技术尚不成熟,产品成本高,根本不是外来纸的对手。如此惨淡经营到1931年,纸厂已处于瘫痪状态。李劼人将几年教书和创作收入的大部分都投了进去,非但没赚钱反而欠了债。

1933年,卢作孚邀请李劼人到他创办的民生实业公司任职,提供了两个职位选择:一是公司总务经理,二是公司所属的机器修理厂长,李劼人选了后者。他的想法是,以机器厂为基础,用三五年时间扩建一个制造厂,既能修理大轮船,还能制造中型轮船、木炭汽车、抽水机等。因为他“已朦胧看出国际形势之不妙,感到长江一有阻碍,一切依赖汉口、上海的机器工业必然无法生存”。为此,李劼人放下了创作和大学的教授职位,将全家接到重庆。随即从汉口聘请了总工程师和7名高级技工,又以5000大洋购买了英国太古轮船公司沉没在长江中的千吨级“万流”号轮船,并将其改建成“民权”号轮船。该船后来成了往来于重庆上海的主力轮船,在抗战中发挥了极其重要的作用。

由于在改造民权轮时耗费了部分公司资金,李劼人遭到大多数股东的攻击,指责他损害了投资者的利益。李劼人据理力争了半年,便于1935年5月愤而辞职。回成都后,用20天时间完成了长篇小说《死水微澜》。李劼人的造船梦破灭了,却为中国现代文学贡献了一部杰出的作品!

九一八事变后,洋纸难以入川,市场上对纸张的需求量猛增,李劼人又被任命为董事长,以后又兼总经理。他一边写作《大波》,一边投入纸厂经营。1939年,厂长王怀仲在重庆遭遇日机轰炸身亡,全部重担都落到了李劼人肩上。不过,经营虽然辛苦,但好在嘉乐纸的品质已大大提高,品种也较多,所以销路甚好。当时大后方大中小学的教科书、出版物以及政府机关、部队、企事业单位用纸都是嘉乐产品,这是嘉乐纸厂历史上最辉煌的时期。工厂取得效益,李劼人没忘报效社会,嘉乐纸厂持续数年向各类学校、困难的文化人进行慷慨的经济捐助。若没有李劼人鼎力相助,中华文艺界抗敌协会成都分会的刊物《笔阵》难以出版,日常活动都难以展开。作为实业家的李劼人为抗战胜利作出的贡献是不应被遗忘的!

法国文学翻译家

李劼人是中国新文学史上法国文学翻译的先驱。从1922年到1944年,在长达22年时间里,他先后翻译出版了10部法国中长篇小说和相当数量的短篇小说、戏剧、民歌。这些译作包括有享誉世界的大家名着,如莫泊桑的《人心》,都德的《小物件》《达哈士孔的狒狒》(今译《达拉斯贡的达达兰》),福楼拜的《马丹波娃利》(今译《包法利夫人》)《萨朗波》,艾德蒙·德·龚古尔的《爱里沙姑娘》,罗曼·罗兰的《彼得与露西》,维克多·马格利特的《单身姑娘》;也有虽然名不见经传,却有十分浓郁地方特色的作品,蒲勒浮斯特中短篇小说集《妇人书简》,赫勒·马郎的《霸都亚纳》。此外,李劼人还翻译一些优秀的短篇小说,如鲁意士的《马丹埃士果里野的非常奇遇》、阿尔夫的《堵色·爱斯迭儿》、莫泊桑的《脂球》、都德的《误会》等;左拉的长篇小说《梦》,是与马宗融共同翻译的,出版后李劼人将自己获得的稿费全部捐给了抗敌文协成都分会。

李劼人的法国文学翻译时间早、影响大,这些译作发表后,对于正在成长的中国现代作家认识法兰西文学艺术的辉煌成就,学习西方作家写作的技巧,起到了积极的作用;同时,李劼人选择翻译的都是具有突出特色的作品,它们或以对女性描写见长,如《马丹波娃利》等,或以讽刺入木三分,如《达哈士孔的狒狒》等,或是以地方特色闻名,如《霸都亚纳》等,这些艺术手法也给译者自己的文学创作提供了滋养。李劼人的小说中,对于女性形象的出色塑造,对于地方风土风俗的详细描写,以及对于军阀、劣绅的尖刻嘲讽,无不与他翻译的法国文学作品有关。

李劼人的文学翻译也可以大致分为两个阶段:一个是留法期间,他一面苦修法国文学,一面翻译,作品多以“少年中国学会丛书”的名义出版;后一个时期是归国后的上世纪二三十年代,这期间他不仅重译了部分以前的作品,还继续翻译了几部长篇名着及短篇小说。这些译作影响了一代中国作家,《马丹波娃利》便是其中最有影响的一部。

上世纪三四十年代,中国文坛活跃的法国文学翻译家有“三李”:李劼人、李青崖、李健吾。福楼拜的这部代表作,三人都相继翻译过。李青崖译《波华荔夫人传》,1927年由商务印书馆出版;李健吾译《包法利夫人》,1948年9月由文化生活出版社出版;而在当时,影响最大的是李劼人的译本。

李劼人所据的是1922年出版的法文单行本。对这部在法国引起巨大争议的作品,他投入了积极的热情,一边在大学听课,一边翻译,1923年便译完全书,1925年作为“少年中国学会丛书”,由中华书局出版。此时,中国作家正争相学习西方文学艺术,《马丹波娃利》无疑提供了很好的摹本,这本书成了人们爱不释手的经典,尤其对丁玲等一批中国女性作家的人生与创作提供了重要的启示。丁玲后来多次谈到此书对她写作的影响。沈从文在散文《记丁玲女士》和小说《梦与现实》中,更是反复提及这部作品。

对于李劼人法国文学翻译的意义,萧伊绯《左右手百年中国的东西浪痕》一书作了十分中肯的评价:“很难想象,在那个胡适们开始大规模译介英美文学的时代,在那个鲁迅们重视推广日本、希腊、苏联文学的时代,李劼人却几乎是以一己之力,继林纾译介《茶花女》之后,开启了1920年代的法国文学嘉年华。……可以说《马丹波娃利》就正是这样一个‘标准器’,它足以鉴证法国文学在中国翻译史上的真正开端。”(文丨图 张义奇)