三伏天是一年中气温最高且最潮湿、闷热的时段。王维曾以《苦热行》抱怨:“赤日满天地,火云成山岳。草木尽焦卷,川泽皆竭涸。轻纨觉衣重,密树苦阴薄。”梅尧臣的《和蔡仲谋苦热》则说:“大热曝万物,万物不可逃。燥者欲出火,液者欲流膏。飞鸟厌其羽,走兽厌其毛。”杨万里则言:“掀篷更无风半点,挥扇只有汗如浆。”今天,我们享受着空调、电风扇、冰箱等高科技带来的便利,而古人度过炎炎夏日有什么样的“消暑神器”呢?让我们走进博物馆内去一探究竟。

纱衣、半臂衫

“夏日限定”清凉时尚

当我们打开电视,影视剧中的古人似乎永远是曲裾深衣、凤冠霞帔、长袍马褂,这让人不禁发出疑问,夏天穿这么多难道不热吗?其实,如今我们所面临的盛夏高温天气,和古人的三伏天差别不大。甚至在气候周期的某些年月里,古人过的那些苦夏,比现在还要炎热。

气象学兼历史气候学奠基人竺可桢,经过整理文献资料得出结论:在近五千年的最初两千年,即从仰韶文化时代到河南安阳殷墟时代,我国年平均温度比现在还高2℃左右;此外,在整个封建时期,汉唐两代的夏季也尤其炎热——正如唐代诗人杜甫《夏日叹》里咏叹的苦夏大旱场景:“夏日出东北,陵天经中街。朱光彻厚地,郁蒸何由开。上苍久无雷,无乃号令乖。雨降不濡物,良田起黄埃。飞鸟苦热死,池鱼涸其泥……”

遇上炎热的夏天,古人当然也怕热,根据季节增减衣料才是合情合理的穿衣之法。我国的纺织历史长达数千年,技艺十分高超,早就具有了成套由厚到薄的齐备材质,适应不同节气的变化,正所谓“春秋以绸缎,夏以纱,冬以裘,随时所宜”。其中夏季最常用到的三种面料按照厚薄程度依次是纱、罗、葛。

古时所说的纱,通常是丝织物的一种,具体来说,是由单经单纬丝交织而成的一种方孔平纹织物。捻丝织成密度小,表面有均匀而明显细孔的纱质地轻薄,可谓“薄如蝉翼”,上等纱料更以蚕丝匀细见长。

纱衣的“薄如蝉翼”不只是传说,还存于如今博物馆的展厅里。出土于马王堆一号汉墓、现收藏于湖南省博物馆的素纱襌(单)衣就是其中一例。这件来自2000多年前、应属于轪侯夫人辛追的纱衣以纱料制成,因无颜色无衬里,出土遣册称其为素纱襌衣。素纱襌衣衣长128厘米,袖长190厘米,重量仅48克。透过平纹交织的素纱襌衣,能看到西汉初养蚕、缫丝、织造工艺——真正薄如蝉翼,折起来可以塞进一个火柴盒里。这样的纱衣文物不只一件,南京的博物馆里也保存着一件宋代的纱衣,后者重量只有34克。

汉晋时,宫中有赏赐官员四季常服的传统,既是官员俸禄的补充,也是节令服的礼制体现。《唐六典·尚书户部》里记录了“公务员”一年四季的着装标准,从中能看出四季分明的穿衣方式:基础构成包括外罩的袍衫、内穿的汗衫、下身的袴裈等,冬季是棉夹袍加棉袄子(唐代为丝制绵);春秋去袄子换“半臂”,再改棉夹袍为夹袍;夏天外衣只有单衫,内穿打底的汗衫。《唐六典》里也有相应记载:“夏则以衫代袍,以单袴代袴,余依春秋。”清代官员通常穿常服袍和常服褂,平日里必须整套穿戴整齐,但盛夏伏天也可以“免褂”,即入官署可以不穿外褂,以减酷热之苦。

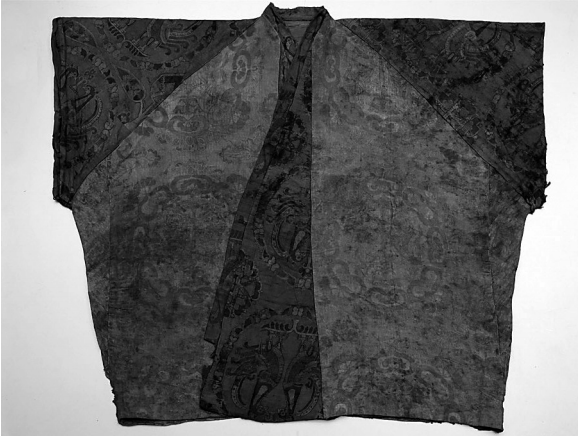

团窠对兽纹夹联珠对鸟纹半臂衫

在成都博物馆,也收藏有古人的“夏日限定服饰”,这是一件唐代半臂衫。沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。”在中国隋唐时期,半臂衫先在宫中内官、女史中流行,后传至民间,历久不衰。

值得一提的是,成都博物馆所藏的这件“团窠对兽纹夹联珠对鸟纹半臂衫”,还是一件唐代蜀地和西域的“联名款”:这件半臂衫由两部分组成,黄色的一半为蜀锦,是典型的陵阳公样织锦,红色的一半是来自西域的粟特锦。两种不同风格的织物被巧妙地用在了一件服饰上,堪称精妙绝伦,也是一件见证中西方文化交流的文物。

冰鉴、瓷枕

“消暑神器”实用美观

现代都市人的夏日生活已离不开冰箱。冰箱是1923年发明的,距今不过约百年的历史,但在距今两千多年的先秦时期,中国就已经出现了一种具有类似冰箱功能的器物,这就是冰鉴。

1977年,湖北省随州市擂鼓墩曾侯乙墓出土过一件战国铜冰鉴,被称为“世界上最早的冰箱”,现收藏于中国国家博物馆。这件战国铜冰鉴是由一个方鉴和一件方尊缶组成的青铜套器,方尊缶置于方鉴内,其底部一侧有两个长方形榫眼,另一侧有一个长方形榫眼。安装时,把这三个榫眼与方鉴内底的三个弯钩扣合,其中一个弯钩的活动倒钩自动倒下后,可把方壶固定在方鉴里而不晃动。战国铜冰鉴为后人展示了中国古代青铜铸造的高超技法和先进水平,不仅成为研究古代历史的重要证物,更是青铜铸造史上的典范之作,堪称青铜时代的巅峰作品之一。

青铜冰鉴

据《周礼·凌人》记载:“春始治鉴,凡外内饔之膳羞鉴焉,凡酒浆之酒醴亦如之,祭祀共冰鉴。”冰鉴这种器物是古人用来制作冰酒的,尊缶内装酒,鉴、缶壁之间的空间放置冰块,在炎热的夏季就可以喝到冰爽的酒。青铜冰鉴不仅是“世界上最早的冰箱”,更是当时祭祀中一种重要的礼器。如此奢华的器物,在当时只能是贵族才享用得起。

北宋诗人张耒在《谢黄师是惠碧瓷枕》中写道:“巩人作枕坚且青,故人赠我消炎蒸。持之入室凉风生,脑寒发冷泥丸惊。”这首诗形象地描绘出古代的一个“消暑神器”,那就是瓷枕。

据了解,瓷枕最早烧制于隋朝。在河南安阳,隋代开皇年间的张盛墓出土的瓷枕,被认为是迄今为止最早的瓷枕实物。早期的瓷枕以小款居多,如张盛墓中出土的瓷枕只有3.9厘米长。随着时间的推移,瓷枕也变得越来越大,唐代的瓷枕已有15厘米长,唐晚期到五代初期演变为20厘米左右,宋金时期瓷枕的长度达到了30厘米,直到元代,已经出现了40厘米长度的瓷枕。

瓷枕为何越来越大?有一种说法认为,这是瓷枕从最初的随葬冥器逐渐变为人们日常生活用品的证明;另一种说法认为,早期出土的小型瓷枕实际为诊脉用的脉枕。虽然众说纷纭,但瓷枕进入古人生活,成为一种日常避暑用品是毫无疑问的。苏轼曾写下“玉枕冰寒消暑气”的诗句,李清照也写过“佳节又重阳,玉枕纱厨,半夜凉初透”之句。据考证,这些诗词中的“玉枕”就是宋代风靡的一种青白釉瓷枕。北宋中后期是瓷枕生产的鼎盛时期,产生了诸多独具创意的造型。

从造型来看,瓷枕有非常多的种类。有中空如箱的箱形枕,后来衍生出束腰形枕、叶形枕、如意形枕等不同形状;也有仿照人、兽、家具、建筑等制作的象生枕,如虎形枕、童子枕、广寒宫枕等。不同造型的瓷枕,也代表着不同的寓意。在《新唐书》中,记载着豹头枕辟邪、白泽枕辟魅、伏熊枕降妖的习俗,证明了古人对瓷枕形状代表的含义是十分讲究的。除了在形状上下功夫,古人也多喜欢在瓷枕上吟诗作画,有童子垂钓嬉戏、瑞兽、诗词等题材。

成都博物馆内就有一件宋代瓷枕的精品——“宋定窑白瓷孩儿枕”。这件定窑瓷枕下部为一个侧卧在榻上的男孩,左手枕着头,右手自然搭在胸前,头朝上,身着花肚兜,双脚相叠,正呼呼大睡,其上支出一小截做枕面。人物雕塑栩栩如生,神情状貌表现得恰到好处,男孩天庭饱满,两颊丰腴,表情自然安定,加上瓷胎细腻,釉色白中发暖,整体给人以柔和温馨的美感。古人瓷枕多以孩童为造型,也有着“多子多福”的美好寓意。

在现代人看来,枕头一般要柔软才会舒适。瓷枕较高,并且材质也很坚硬,古人为什么对瓷枕情有独钟呢?首先便是瓷枕有着很好的消暑作用,瓷器的触感比较冰凉,外面还可以刷上一层漂亮的釉,不仅美观,在炎热的夏季夜晚还能带来清爽;其次,瓷枕对于古代的女性来说有着不可替代的便利性。古代的女性,一般是不被允许剪发的。尤其是到了清朝,女子为了盘“旗头”(满族妇女的独特发式),是一辈子都不允许剪发的,乾隆皇帝的第二任皇后,就因为断发事件引发了轩然大波。瓷枕较高且硬,不仅可以将头发梳理到另一侧,便于打理,而且瓷质也方便清洁,因此深受古代女性的喜爱。

成都商业街船棺墓葬群出土的龙纹漆床

竹席、竹衣、斗笠下载bst365_365封号提现了没到账_365bet体育赌博

“传家宝”传承千年

竹子是寒性植物,导热能力优秀,因此竹制品一直是中国人夏季纳凉的首选。中国的竹编工艺也源远流长,今天我们的日常生活中还常见有竹席、竹枕、竹椅等。早在远古时期,古人就将竹编为器皿,用以盛储食物或制作生活用具。在浙江湖州钱山漾的新石器时代遗址中,就出土了大量竹编器具,品种繁多,用途广泛,涉及家具用品、饮食用具和农业用具。战国时期,楚国编织技法已经十分发达,出土的竹制品便有竹席、竹帘、竹笥(即竹箱)、竹扇、竹篮、竹篓、竹筐等近百件。四川地区历来产竹,竹编文化历史悠久,道明竹编、青神竹编、渠县竹编等,在全国都具有较高知名度。

直至今天,竹席仍旧是我们夏日消暑的常用品,竹席的历史十分悠久。成都博物馆藏有一件两米长的竹席,出土于战国时期的商业街船棺。这件竹席和许多精美的漆器一道作为墓主人的陪葬品,竹席在当时的重要程度可见一斑。

商业街船棺是一处罕见的战国时期的大型多棺合葬墓,可能是开明王朝的一处重要墓地。船棺中出土了较多漆器,如几、案、编钟架等,还有一些青铜兵器、陶器、竹木器具等。由于各木棺周围满填青膏泥,而青膏泥有密不透氧的性质,因此木棺及随葬的漆木器和竹席均保存较好。这张竹席长约2米、宽约0.9米,猜测可能是用于床榻上的。竹席上可见明显“色差”,这是因为其短边一侧炭化所致,深浅相同的色彩则是下葬时折叠再放入棺内而形成。竹席使用的“人”字形编织法,到现在也较为常见。

元代刘贯道《消夏图》下载bst365_365封号提现了没到账_365bet体育赌博

古人还用过一种竹子做的衣服来隔汗、降温,这就是竹衣。竹衣历史悠久,早在唐代,我国南方的一些地区就出产用竹子制成的“竹疏布”,元代散曲家乔吉《竹衫儿》作品中形象地描述了当时竹汗衫的制作工艺,到清代中后期竹衣更为流行,湘西土家族妇女制作的竹衣曾作为贡品进京。近代以来,竹衣很少再被人们使用,仅为演员、道士等特殊从业者穿着。据统计,全国现仅5家博物馆收藏有9件清代至民国时期的竹衣,其价值不言而喻。近年来,江西婺源、福建闽侯、安徽怀宁等地民间也有少量竹衣实物发现。

广安市博物馆收藏有一件姜黄色竹衣,为圆领对襟长袖马褂样式,衣长58厘米,袖长41厘米,宽53厘米,厚2厘米,重500克,左右两边腋下开口,襟前两排一字形纽扣,选料做工考究,式样古朴典雅。整件竹衣使用上万根5毫米等长的细竹管用线从中连穿成菱形和正六方形组合而成,每节竹管粗细约2毫米,衣边处包边布料部分残损。该竹衣是民国时期川剧演员穿在古装戏袍里的隔汗衣。

斗笠也是夏季常见的纳凉竹制品,它的历史也十分悠久,《诗经·小雅·无羊》中有“何蓑何笠”的句子,这也说明斗笠很早就为人所用。《说文解字》中提到一个“簦”字,意为竹篾编的有盖有柄的遮阳挡雨的器具,而有盖无柄的则称之为笠,又叫笠帽。俗语称之为斗笠,因其平面如斗大小,故名。

博物馆里的一件件文物诉说着古人的消暑故事,也是在讲述古人的生活方式。对付酷暑,古人最大的心得是“心静自然凉”:轻摇一柄扇子,清风徐来,暗香浮动;端起一个茶盏,品茗可以静心;赏一幅古画,用闲情雅致的悠然自得消除酷暑的浮躁……他们不仅巧妙地利用大自然的馈赠,制作出各种精巧的物件,进而萌发了心境与环境、人与自然和谐相处的思想,这才是古人的大智慧。(文 陆离丨图 高泓)