青藏高原,被誉为世界屋脊、地球第三极。长久以来,人们都相信,这里高寒缺氧的环境、相对稀少的动植物资源,对于想要征服高原的古人类来说一定困难重重。人类究竟最早是什么时候登上青藏高原的?2019年之前,根据西藏尼阿底遗址的考古发现,证实了人类在三四万年前已踏足青藏高原腹地。这个数字已经足够令人惊叹,但显然还不是极限。2020年5月,在四川稻城发现的皮洛遗址,将人类登上青藏高原东南麓的历史推进到至少13万年以前。对于旧石器时代考古而言,皮洛遗址重现天日,或许只能用“石破天惊”四个字来形容。

中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所所长陈发虎在四川稻城皮洛遗址现场研究地层

旧石器时代“宜居地”

今年3月31日,“2021年度全国十大考古新发现”终评结果正式揭晓,来自四川的考古“双子星”--广汉三星堆遗址祭祀区和稻城皮洛遗址双双入选。其中,皮洛遗址位于四川省甘孜藏族自治州稻城县,平均海拔超过3750米,地处金沙江二级支流傍河的三级阶地上。遗址南北长约2000米,东西宽约500米,总面积约100万平方米,是一处超大型旧石器时代的旷野遗址。

颇为巧合的是,最早有关皮洛遗址的发现,就源于三年前的同一天。从2019年3月开始,四川省文物考古研究院旧石器研究所所长郑喆轩,带队前往康定市进行川藏铁路考古调查,并主动承担了川西高原旧石器时代考古摸底的工作。在翻越折多山后,宽广的河谷、绵延的阶地、深厚的第四纪黄土深深吸引着考古队员们。同样也是3月31日这天,在沿着318国道向雅江方向行进过程中,郑喆轩在康定市新都桥镇东俄洛村一处两河交汇处的前凸阶地上,找到了一件旧石器时代的标志性石器--手斧。

对于旧石器时代的考古工作者而言,认识石质手斧就像得出“1+1=2”那么简单。但发现手斧的那一刻,郑喆轩的第一反应却有点“懵”。他有些难以置信,在海拔3300余米的高原地区,居然真的找到了旧石器时代的遗物?他连忙叫来了同队的师兄陈宥成,经过两人辨认,这确系旧石器时代的手斧无疑。当时,一个念头便在郑喆轩脑海里蹦出:这次调查一定会有重大的发现。

2019年4月中旬,郑喆轩带领的考古队曾在稻城短暂停留,最靠近的时候,距后来发现的皮洛遗址不足1千米。但由于已经是下午4点,为了赶往理塘县住宿并前往下一个目的地,他们并没有对皮洛进行调查。不过,仅仅是远远地瞥了一眼,皮洛就给郑喆轩留下了极为深刻的印象--这个在藏语中意为两河交汇处的地方,地形平坦开阔、三面环水、一面环山,动植物资源非常丰富。

这一次与皮洛的失之交臂,把遗址的发现时间推迟了一年。在2020年4月至5月的调查规划中,郑喆轩将稻城作为了当季的调查重点。5月11日,考古队员初次登上皮洛时,便发现了少量的石核、石片。随后惊喜不断传来--5月12日,一件典型的手斧被发现,很快又找到了第二件、第三件……当时,郑喆轩就隐隐感觉这块遗址非常的“不对劲”。5月14日,非常震撼的一幕出现在考古队眼前:在一片区域的地表,暴露出来的石器俯拾皆是,光是手斧就有差不多20件。据郑喆轩回忆,当时整个团队都陷入一种兴奋的状态。即使不久后便风雨骤来,黄豆大的冰雹劈头盖脸砸下来,也没有人愿意收工。直到所有人的衣裤都湿透了,才哆哆嗦嗦地跑下山。

2021年4月底,经过详细勘察后,四川省文物考古研究院联合北京大学考古文博学院对皮洛遗址进行主动性考古发掘,至11月初第一阶段野外发掘工作圆满结束。郑喆轩告诉我,第一阶段发掘区域为200平方米,采用水平层与地层相结合的方式,在5×5米的大探方内布设了1×1米的小方进行精细化操作,最终发掘出土的编号石器达到了7000多件,同时针对遗址地表暴露丰富石制品的情况,建立了地表采集系统,共采集典型石制品3000余件,通过精细发掘与地表采集系统还原了整个遗址范围内不同时期遗物的空间分布状况。或许在普通人眼中,很难去区分这些石器和普通石头的差别;但在考古工作者看来,这些“石头”的来头可不小--它们的身上,蕴藏着解读远古时期的“密码”。

皮洛遗址现场

会“说话”的石头

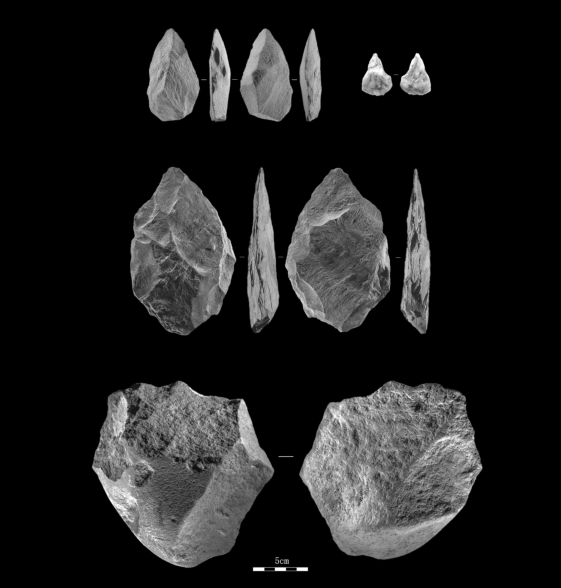

皮洛遗址最大的发现是数量丰富、形态规整、技术成熟的手斧和薄刃斧。在占据人类文明史绝大比例的旧石器时代,手斧不只是制作和使用的一种重要工具,也是史前考古学上一个极其重要的学术概念。

手斧是人类历史上第一种定型工具,具有对称性、多功能性。它两面打制,一端较尖较薄,另一端略宽略厚,呈泪滴状,拥有对称美感和修长身躯,握起来非常顺手,可用于砍伐、狩猎等。和旧石器时代早期的砍砸器、削刮器、尖形器相比,手斧制作的技术要求高,且必须具备一定的认知和思维水平。也因此,国际考古界把手斧作为衡量早期人类文明发展水平的重要指标。

手斧在中国旧石器考古中出现得并不算晚。1935年,法国考古学家步日耶宣布在周口店第1地点发掘出土的石制品中识别出少量手斧;1939年,中国考古学家裴文中将周口店第15地点出土的几件工具归类为“小型手斧”;1954年,在山西丁村遗址附近的沙女沟地表,采集到一件“似手斧”标本,被认为是在中国首次发现的、在形态上同西欧旧石器时代早期手斧非常接近的石器。近年来,随着中国考古工作的不断推进,手斧在广西百色盆地、丹江口库区、陕西洛南盆地等地均有相当数量的发现,广东郁南、湖南洞庭、湖北郧县也有零星的发现。但在单个遗址中,一次性发现如此数量的手斧,显然还是前所未有的。更为重要的是,皮洛遗址出土的手斧、薄刃斧等石器,具备典型的“阿舍利文化”特点,这一发现可能改写世界考古史。

什么是“阿舍利文化”?为什么阿舍利手斧的出现,会如此“石破天惊”?依照国际考古学界的惯例,考古学文化大多数是以第一次发现典型遗迹的小地名命名。所谓的“阿舍利文化”,是指距今170万年至20万年间,广泛分布于非洲、欧洲,并到达亚洲的旧石器时代文化。“阿舍利”是个地名,在法国北部城市亚眠。20世纪初,西方考古学家在这个地方发现了距今50万年的旧石器时代遗址,其典型文物便是手斧。

着名的阿舍利技术体系主要包含手斧、薄刃斧的组合。中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员、着名旧石器时代考古学家高星说:“(阿舍利技术体系)它的对称性、工整性,以及对精美度的追求和技术的实施,体现出人类对技术的掌握和认知能力,甚至审美的能力。”因而阿舍利手斧又被公认为人类历史上第一种标准化加工的重型工具,代表了古人类进化到直立人时期,石器加工制作的最高技术水平。

正是由于阿舍利技术是人类早期智慧技能发展到高峰的标志,所以一直备受国际考古界关注。20世纪40年代,美国哈佛大学人类学家莫维斯提出一种猜想,在欧亚大陆的东方和西方,旧石器时代早期的区别就在于西边有手斧,而东边没有手斧。他以此为标志画了一条线,区分东西方两个旧石器时代文化圈,即着名的“莫维斯线”。

这条线大致经过印度半岛北部,呈西北东南走向。按照“莫维斯线”的划分,线的西边是西欧、中东和非洲等地区,因为那里发现了阿舍利手斧,是能掌握先进工具制造技术的“先进文化圈”;而位于该线以东的中国、东亚等地区,缺少典型的阿舍利手斧这种精细石器,是以制造简单的砍砸器传统为特征的“文化滞后的边缘地区”。

这些年,随着中国考古工作的不断推进,虽然相继发现了一些手斧,但其制作工艺尚不具备经典的阿舍利标准。近年来,在百色盆地、洛南盆地、丹江口库区等地区发现的手斧组合,尽管符合西方阿舍利早期的一些组合特点和技术特点,但由于手斧做得不是很薄、也不是很对称,因而被部分国外学者认为不是典型的阿舍利手斧。而皮洛遗址发现的手斧、薄刃斧等之所以引发轰动,是因为其工整性、对称性,完全可以与西方阿舍利经典时期的手斧相媲美,从此彻底解决了中国、东亚没有阿舍利技术体系的争议。

一种观点认为,“莫维斯线”是西方学者提出的人种优劣有别论,“东方早期人类文化落后于西方”的学术论调纯属偏见。但在高星看来,这种观点有些过分解读。不过,皮洛遗址出土的手斧的确起到了一锤定音的作用:“西方学者看到这个,不会再怀疑中国没有真正的阿舍利体系--它彻底擦掉了‘莫维斯线’,也代表了目前世界上海拔最高的阿舍利技术遗存。”

皮洛遗址出土石器的“砾石石器组合—阿舍利技术体系—石片石器体系”示意图。四川省文物考古研究院供图

重写青藏高原攀登史

除了证明中国存在阿舍利体系,皮洛遗址发现的阿舍利手斧还有另一个重要的意义--它贯通了阿舍利技术体系的扩散线路。此前,我国发现的阿舍利遗迹零星分布,但是始终无法建立一条交流扩散的路线,这是因为在青藏高原、四川盆地没有发现这种遗存。皮洛遗址的发现,填补了西南地区这个存在已久的空白。从南亚到中国南方,再到中国北方,一直到朝鲜半岛,阿舍利技术体系的扩散路线已经建立,这是当时东西方交流、文化融合的结果。从这一点来说,皮洛遗址的发现是中国重大的考古发现,也具有世界意义。通过皮洛遗址可以进一步看出,“人类命运共同体”早在远古时期就已经建立了。

皮洛遗址的另一个特点是,它是目前青藏高原发现的最完整、最连贯的旧石器时代文化序列。皮洛遗址共有七个文化层,根据地层关系、堆积特征和遗物发现情况,考古学家初步将七个地层的发现分为三期,整体构成了一个罕见的旧石器时代文化的“三叠层”。他解读道:罕见之处主要表现在地层剖面。剖面显示,从中更新世末至晚更新世(距今十几万年),存在连续、完整的地层堆积和文化层位,7个文化层出土和地表采集的近万件石制品,清晰呈现了“简单石核石片石器组合-阿舍利技术体系-小石片石器组合”的旧石器时代文化发展过程。

这种罕见的“文化三叠层”,既表明了当时环境的变化,也是人类在不同的时期、不同的环境下攀登青藏高原留下的生存足迹--“不同石器组合,说明其有可能由不同的人群创造,抑或是同一人群为了适应环境改变所做出的技术适应。我们可以想象,人类先民成千上万次反复踏上青藏高原,来到皮洛遗址,不断地适应、学习、总结,不断地挑战自我、挑战自身极限,这个过程或许持续了几万年之久,这让我们不由惊叹人类基因里的开拓精神是如此伟大。”

专家考察皮洛遗址地层

皮洛遗址会不会发现古人类的化石呢?郑喆轩认为,古人类化石在旧石器时代形成、保留都非常不易,被发现的几率极低,在高原地区发现的可能性则更为渺茫。不过,虽然没有发现人类的化石,但并非没有石器以外的其他收获:考古人员在遗址几个地层内都发现了较多的烧石。这些石头经过火烧,因为受热及热胀冷缩等变化,表面会留下一些变化的痕迹,比如开裂或颜色变化。

通过对烧石的采集、判断和认知,考古队员注意到,在皮洛遗址中,这些烧石及火烧的痕迹相对集中。甚至在有的小片区域内,只存在烧石,他们因此推测这里可能曾经有一个火塘。火的使用,是人类进化过程中的一大步,对人类的生存演化有至关重要的作用。而所谓的火塘,便是炉灶的前身,多为用天然石块构建、有一定形制的火坑或灶,具有防风功能。除了用火烹饪熟食,在青藏高原这样的高寒地带,火也有助于取暖及驱赶野兽。

下载bst365_365封号提现了没到账_365bet体育赌博

此次考古发掘工作,郑喆轩及其团队最大的感受便是,皮洛遗址很大程度上颠覆了人们对旧石器时代人类生活方式、生产力水平的认知。过去学术界认为,征服青藏高原这样环境极端恶劣的地方,对于远古时期的人类而言是十分困难的事情。然而,皮洛遗址发现的手斧距今至少有13万年,而遗址最下部的存续年代或许超过20万年。这意味着13万年甚至20多万年前,人类已经可以征服高海拔、高寒的极端环境了。由此看来,远古时期的人类先民,远比今天我们想象的更具智慧、更加坚韧。(文 陆离 | 图片除署名外来源:新华社)