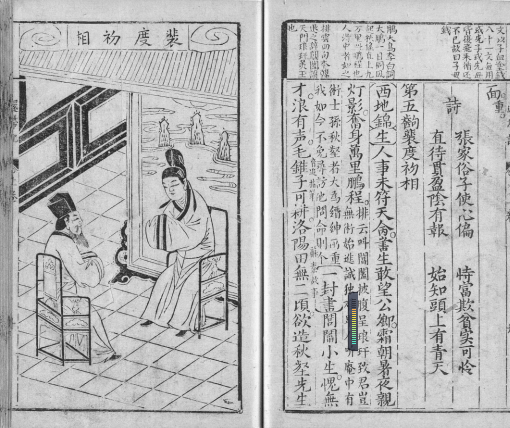

太平广记 蜀刻本

两宋时期,刻板印刷业迎来了黄金时代。开封、杭州相继成为印刷重镇,而四川始终居于全国的中心地位。5000多卷的《大藏经》、1000卷的《太平御览》《册府元龟》和1000卷词章总集《文苑英华》、500卷小说总集《太平广记》,是宋朝规模最宏大、影响极深远的巨着,四川就刻印了其中三部。有意思的是,在印刷业蓬勃发展的同时,四川人就有了保护知识产权的意识,他们到底做了什么?

刻板印刷的黄金时代

两宋时期,四川在刻板印刷术上始终居于全国的中心地位。家刻、坊刻、官刻遍布全川。家刻,一般多指读书人和藏书家以个人或家庭的名义参与的刻板印书;坊刻即书铺经营的刻板印书。官刻,即官府或官员操办的刻板印书。

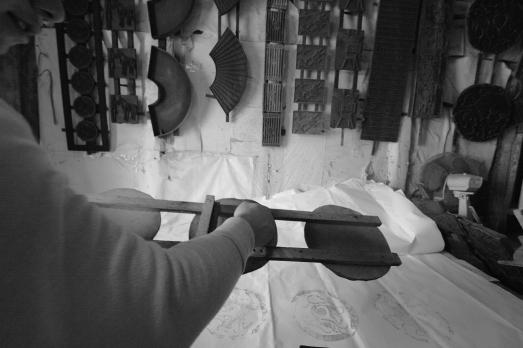

现藏于青羊宫内的四川古代雕版依然还在用于印书

宋初,成都承办了我国出版史上首次规模宏大的官刻出版工作。开宝四年(971年),宋太祖赵匡胤诏令四川雕刻《大藏经》,又称《开宝藏》,共5048卷,刻版13万块,历时13年,至太平兴国八年(983年)竣工,运往开封印刷。这是我国历史上第一部完整的佛经总集,此后历世所刊印《大藏经》多为宋蜀刻本的复版。宋朝还先后把蜀刻《大藏经》赠送给朝鲜、越南、日本等国,对亚洲雕版印刷和文化交流起有重要的作用。日本僧人奝(diao)然986年从中国带回《大藏经》以后,传到日本已两百多年的刻板印刷术,这时才真正流行起来。

四川官刻对后世产生过深远影响的,除了南宋四川转运使井度所印的《南北朝七史》(因在四川眉山刻印,又称《眉山七史》)外,还有成都府路转运判官兼提举学事蒲叔献,在庆元五年(1199年)刻印百科知识全书《太平御览》。这部在太平兴国二年(977年)下诏开修,到太平兴国八年(983年)完成的1000卷大书,宋人王辟之在《渑水燕谈录》说:《太平御览》成书后,宋太宗赵光义爱不释手,曾说:“此书千卷,朕欲一年读遍”,因而命人日进三卷,备“乙夜之览”。如“因事有缺,暇日追补之。”爱学习的宋太宗赵光义感叹道:“开卷有益,朕不以为劳也”。成语“开卷有益”由此而来。这次蒲叔献重新刻印的《太平御览》,质量上乘,被历代学者视为宋刻精品。

成都的家刻同样繁荣发达,成都人彭乘县就是北宋有名的藏书家、刻书家,有“蜀中所传书多出于乘”之说。还有毋昭裔的子孙、成都辛氏、临邛韩醇、李叔仅、蒲江魏了翁也都是着名的刻书家。北宋神宗元丰元年(1068年),成都吕大防出于对家乡的热爱,刻印了我国“历史地理文化”的开山之作《华阳国志》。南宋时,着名史学家李焘之子李坖(ji)在临邛根据吕本再次校刻了《华阳国志》。后来,明清时诸多名流所刻的《华阳国志》均源自李坖刻本。

5000多卷的《大藏经》、1000卷的《太平御览》、1000卷的《册府元龟》和1000卷词章总集《文苑英华》,500卷小说总集《太平广记》,是宋朝规模最宏大,影响极深远的巨着,四川就刻印了其中三部,对宋朝的文化盛世贡献最大。

知识产权保护的萌芽

明代学者高濂在评价宋刻本时说:“宋代刻书,雕镂不苟,校阅不讹;书写肥细有则,印刷清朗,故以宋刻为善。”宋版蜀刻本良好的口碑是激烈竞争的结果:各级政府和官员、文人雅士,乃至一般平民纷纷介入刻板印刷业,无论是官刻,还是家刻、坊刻都十分重视质量,积极树立和维护自己的品牌形象,且有自觉保护知识产权的意识。

流传至今的雕版,记录着四川古代印刷业的繁华

官刻书籍,均设校勘、监雕、印造之职。坊刻也设置了校正、录正、印行等职。为昭信用,书本卷首、卷尾还注明每版的字数、印行名称、刻字工人的姓名。当时,四方雕刻高手云集成都,各显神通。也正是刻字工人精益求精的雕版技艺和套色印刷术的发展,为四川在世界上首次发行纸币“交子”,提供了技术支持。

蜀刻本从所刻的内容到编排装帧形式,要报官批,禁止仿照、翻刻。宋版蜀刻本《东都事略》其牌记:“眉山程舍人宅刊行,已伸上司,不许覆板”。用今天的话来说:“版权所有,不准翻刻”。四川人可谓世界上最早实践知识产权保护的先行者。

正因为四川人对知识产权的保护,使得在宋版书中,“成都造”成为质量上乘的高端代名词,反观部分区域出版的刻本则优劣参半,其中以麻沙本最差。明人朱国祯《涌幢小品》记载,北宋元符初年,姚佑任杭州教授。堂试的时候他出了《易经》中的一道题:“乾为金,坤亦为金。”考生们疑惑不解。姚佑竟做了望文生义的解释。考生们只好诚恳地指出刊印错误,姚佑愣住了。他找来蜀刻本核对,原来是“坤为釜”,麻沙本刊印有错,漏掉了“釜”字上的“八”字,以致误印成“金”字。姚佑立即升堂,自行宣布扣罚自己的俸金。

近代学者、版本学家傅增湘称赞蜀刻大字本《春秋经传集解》“刊印精绝、字大如钱、墨黑似漆,展卷即夺人眼眸。”清代版本校勘学者黄丕烈酷爱宋版,自号“佞宋主人”。他因获得一部宋版《陶诗》,改其书斋名为“陶陶室”。他见到蜀本《嘉佑集》后称赞道:“刻本之精,印本之爽,在宋本中可为稀有。”

先进工艺拱卫蜀刻地位

那么蜀刻本到底有着怎样的过人之处,能够在全国脱颖而出,成为高端首选,甚至于产生品牌效应的呢?

墨优纸佳、版式疏朗雅洁、印装精美,是宋代四川知识产权保护的第一道“保险”。南宋在刻印经史典籍时,一改以前正文和注疏分别刻写在两个书本上的编排形式,而是盛行在同一书版上,用大字刻正文、小字刻注疏。

四川传统雕版不仅用来印刷书籍,也用来印刷年画,图为藏于夹江振华纸厂的年画雕版

蜀刻本的具体工作流程是:首先,精心挑选雕刻所用的木板。因刻板多采用结实的枣木或梨木,所以称刊印书籍为“付之梨枣”或“付梓”。其次,将需要刻印的书籍抄在纸上。字的大小,既有流行的“大字本”,也“小字本”。所谓大字本指每一行十六字以下;而小字本是指每一行二十四字以上;字体多为遒劲朴拙的颜体;第三,把抄好的书叶,反贴在木板上,待纸干透后,用刀刻去无字的地方,使字迹凸现出来;第四,雕刻的板片初成后,印出若干“校样”。尽管当时蜀地的纸币“交子”已经采用六色复合套印,但是采用蓝色或红色印“校样”则是在明清两代,称为“初印蓝本”或“初印红本”。由此,“蓝本”又引伸为“底稿”之意。两宋时仍然是用单一的墨色印“校样”;第五,“校正”(即负责校对的工作者)对“校样”认真校勘,杜绝差错疏漏;第六,定稿后正式印刷。其方法是将墨涂在板片上,敷上白纸,用刷子轻刷,揭下即为一张印刷叶;最后,将一张张印叶装订成一部完整的书。繁复的工艺,确保了宋代印刷制品的上乘质量,在市场中行家一翻便知印刷本出自何方,也使得“成都造”的印刷品在面对竞品时,成为最高端的选择。

蜀刻本的装帧技术先进,构建出了四川知识产权保护的第二道“保险”。最初,蜀刻本借鉴了传统简牍、帛书的“卷轴”装帧形式,并加以改进成“旋风装”。即把印好的书叶,按照顺序逐次相错,粘在同一张纸上,错落粘连,犹如旋风,所以史称“旋风装”。后来又采用“蝴蝶装”,简称“蝶装”。将书叶面对面相对折齐,用浆糊粘连书叶反面版心处,再用厚纸作书皮,类似现在的精装本。翻阅时,书叶两边展开犹如蝴蝶双翅。现存宋版书大多改装成清代盛行的“线装”本,而原汁原味的“蝶装”本极为罕见,“旋风装”则大多亡佚,更是难觅踪影。

宋版蜀刻本弥足珍贵的史料价值得到学术界的高度褒扬,也被收藏界视作价值不菲的绝妙艺术瑰宝、罕有的文物精品,这从另一侧面说明为什么四川人会率先倡导知识产权的保护。(文 游上 | 图 嘉生)