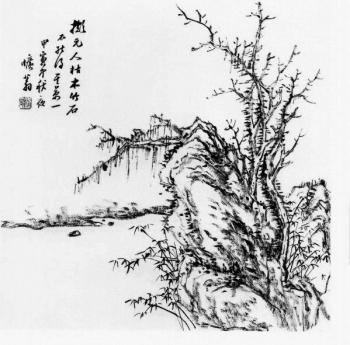

刘东父枯木竹石图

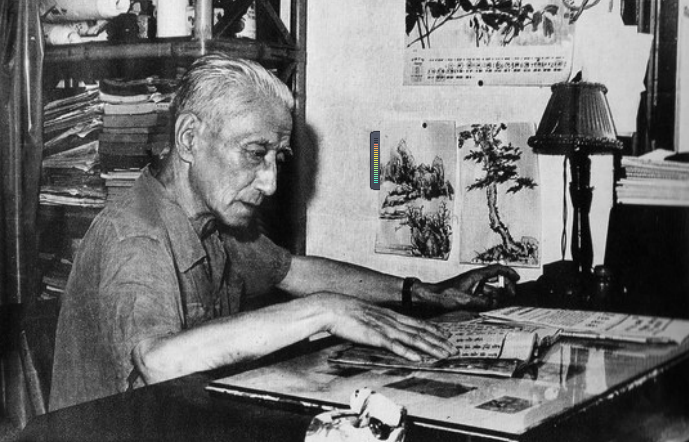

刘东父(1902年―1980年),成都双流人,出身于诗礼世家,有《刘东父书洛神赋》《旷翁诗抄》《旷翁书画》等行世。年轻时入刘湘幕府,后任《济川公报》总编辑、《川康通讯》社社长、《国难三日刊》社长,1947年退职回家,鬻字为生,1954年被聘为四川省文史馆馆员。刘东父诗书画俱佳,关心时事,热心公益,奖掖后进。他的书画和为人,被研究者誉为像水仙花一般“仙姿高韵,独抱幽芳”“直接推动过新时期四川书法的复兴”。

刘东父被誉为“直接推动过新时期四川书法的复兴”

诗礼世家

刘东父,名恒壁,字东父。1902年出生于双流刘氏家族。这是一个家学源远流长的诗礼世家,是一个诗书画俱佳的学者家族。自清嘉庆年间(18世纪初)至民国年间,在长达200余年历史中,双流刘氏人才辈出。

刘东父的曾祖刘沅(字止唐)是清代四川经学家,曾在成都南门纯化街创办儒林第“槐轩”,其学生、门徒几达数千人,桃李满天下。刘沅着有《槐轩全书》,创立槐轩学派,名震一时。刘沅晚年致力于公益,1849年主持修葺成都武侯祠,如今武侯祠内47尊蜀汉历史人物塑像中,有25尊是在刘沅主持下重塑的,至今人们所见仍为刘沅调整后的风貌。

刘东父的祖父刘桂文(字云坳)为晚清进士;外祖父李汝南(字湘石)是书画家。刘东父的伯父辈,有书法家刘咸荥、刘咸炘、刘咸焌,三人并称“双流三刘”,颇多建树,均为上世纪蜀中学界名人。在刘氏第四代中,以刘东父、刘伯谷在各自学术领域为世人所知;第五代则以刘东父的儿子刘奇晋在书学上的成就最大。

20世纪50至70年代,在中国书法全局的发展处于低潮之际,立足本土振其堕绪,走碑帖兼治之路培养后进、接续“书脉”者,刘东父应为四川的重要代表之一。遍览刘东父的《旷翁书画》,会发现巴蜀文化体现在书画方面的独特韵味:独特而真率的品性、深厚而旷达的学养、涵融而开阔的智慧。正如一位学人对20世纪四川书法名家所说:“我以为(刘)孟伉先生如梅、(谢)无量先生如兰、(余)中英先生如竹、(陈)无垢先生如菊,而东父先生则是凌波仙子。水仙花那仙姿高韵,独抱幽芳正如东父先生其书,如其人。”

碑帖双融

刘东父的幼年,刘家虽有祖业田产百余亩为荫庇,但内养家眷十余口,外复受杂税之强征,家境并不宽裕。然而“王谢子弟,自有一种风气”,耳濡目染,都无俗事。家庭环境在好尚、人品、气质等方面无疑对刘东父自幼便有一种潜移默化的自然影响力。加之执教鞭的父亲恪守祖训,身处清贫而安心于文脉之接续,故东父先生发蒙很早,“从小就喜爱诗文书画,并受到良好教育和严格训练”。其初则课以小楷,以祖父刘桂文所书《过秦论》及外祖父李汝南所书墓志铭为范本,稍窥门径;继则于赵松雪所临《黄庭经》心追手摹,绳墨精微。盖天性端谨,秉志雅洁,故倾心于清新秀美之书风。“笔性墨情,皆以其人之性情为本”,就资禀、性情与作品的关系考虑,其一生书风取向,于此时已初露端倪。

1912年,其父延请杨宾九至家中为时年10岁的刘东父讲学。虽束发受书,然尚年幼,一派天真,彼时可谓“好读书,不求甚解”。但渐渍熏陶之功,不容浪看。1914年,刘东父至延庆寺贺维翰处读书两年。贺曾为清代翰林,学问大,又能观机设教。在贺先生的教授下,刘东父披览了不少典籍,学问颇有进境。因刘东父已浸淫赵字有年,其学渐富,其书亦相随而得雅秀之气。

1916年,刘东父入尚友书塾,从学于四叔刘咸炘。这是刘东父书学道路的重要转折点。梁漱溟、陈衡恪等皆推崇刘咸炘的为人为学,蒙文通赞为“一代之雄”“数百年来一人而已”。刘咸炘学问赅博,于书道亦具大匠手眼。当时见刘东父所学赵字殊乏骨力、气象不大,即痛下针砭,令学碑以为对治法门。刘东父遂改写颜真卿《家庙碑》《郑文公碑》等,小楷写传苏东坡《怀素自序》;日课大字数篇,小字半篇,虽寒暑而未尝稍怠,笔力渐雄强。17岁时为其外祖母撰寿诗并以郑碑笔意书之,“装裱往贺,颇得舅父画家李少湘夸奖”,其用功之勤、进步之速,于兹得见。

在刘咸炘悉心指导下,刘东父复沉潜含玩于《诗》《四书》《左传》等儒家经典及历代诗文,艺文并重。迨至1922年,刘东父即以弱冠之龄任书塾学长,“帮老师看卷子、改文章”,同时为刘咸炘的助手——才弱学浅焉能任此?在刘咸炘书学思想影响下,他走上了“碑帖并重、碑帖融合”的治学之路。

刘东父24岁到重庆,“白天工作,晚上仍坚持练字,即使盛夏酷暑,挥汗如雨而临帖不止”。在重庆的十年中,他仍然习赵孟頫的行楷书和郑道昭的碑帖,又旁涉汉代隶书和苏轼、米芾的行书。在此期间,他的书名渐盛。

34岁时,刘东父回到成都,又开始研习王羲之的书法,对《圣教序》用的功夫最多,以悬肘放大临写,甚见成效,颇得友人称道。新中国成立后,又致力于篆书和草书,临摹汉代的篆书和唐代孙过庭的《书谱》。刘东父几十年如一日,从事临摹,很少间断,甚至有时生病也以临帖为休息的方式。其临池功夫之深,罕有其铸。

清流绝响

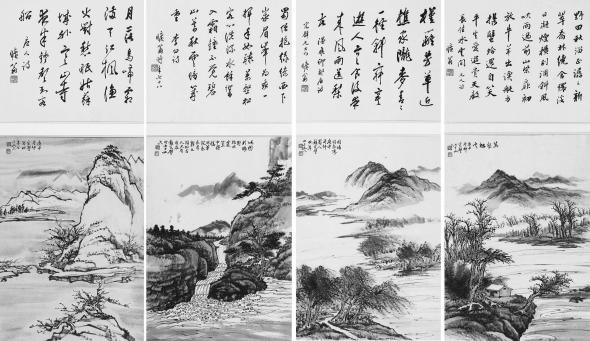

刘东父题赵完璧山水四屏

刘东父亦善绘事,于梅兰竹菊、山水独有心得。书法家、诗人李兴辉在《沁园春·读旷翁诗书画遗作展有感》中赞美道:“三绝遗篇,摩挲妙迹,梅竹幽兰尚溢香。云山望,仰先生风范,水远天长。”

刘东父诗书画三绝,更有清流绝响的人品。自青年时期开始,他就关心时事,热心公益。刘东父青年时在重庆、成都一带即以书成名。1937年,河南大旱,刘东父以书法家身份在成都举办书法义卖,无论士人官绅还是普通百姓都争相义购,盛事一时,随后他将义卖所得法币一万余元全部捐给了灾民。他从不以书家自居,新中国成立后,为公私所书,不取分文。在书法教育上,旷翁诲人不倦。他应邀讲课从不索取报酬。

上世纪50年代初,杜甫草堂开始恢复修建,刘东父不仅积极参与,还推荐家中聘请的雕花木匠孙寿昌参加草堂楹联、牌匾的镌刻。他曾为杜甫草堂写了一副楹联:“诗史数千言,秋天一鹗先生骨;草堂三五里,春水群鸥野老心。”他在对联的跋语里写道:“此联为先伯豫波公五十年前为少陵草堂撰书联语,人事变迁,原物早已遗失。为保存先辈遗作,谨为补书,用存一代文献,非敢自逞于豪翰也。一九八零年四月清明,刘东父重书,时年七十有八。”这件书法作品清俊洒落,遒劲雅正,线条的急缓收放、墨色的浓淡枯湿,令人会心。

刘东父还参与西蜀最早的书法沙龙——成都市西城区书法组的讲座,为书法组延请蜀中名宿,从文史、书画、鉴定等方面提高书法爱好者的水平。书法组培养了大批书法骨干。刘东父传授书法时,主张重视传统,要读懂古人,于碑于帖皆要仔细审读。主张从学养中去追求艺术性,克服匠气、俗气。他说“书法也要发展变化。但是书法是传统艺术,我们是在古人的基础上发展,可以超过古人,但不能前无古人。”

刘东父给五儿刘奇晋的《七十生日示儿辈》云:“漫言七十古来稀,马齿徒增未足奇。俭腹空空滋我愧,虚名草草畏人知。迷途困惑尤思追,老境回甘敢自欺。但愿汝曹勤奋勉,匡勷为我答明诗。”诗中表达的是,人一生要不断学习、常常反省,要谦虚自持、勤奋努力,学无止境。刘东父是这样总结自己一生,也是这样走过来的。(图 | 文 向黄)