大邑境内西岭雪山,以杜甫诗句“窗含西岭千秋雪”而被历代中国人铭记

成都西边的小县城大邑,因西岭雪山而蜚声全国,因“其邑广大”得名,作为县域名,历经1300多年一直未变。四川博物馆陈列着一批出土于大邑县安仁镇的东汉画像砖,反映出当时当地农业生活、宴饮娱乐的热闹场景,明代文学家杨慎称这里为“蜀之望县”“名于三蜀”。

蜀之望县名副其实

大邑县地处成都平原向川西北高原的过渡地带,建在山水之间,西北紧靠鹤鸣、雾中诸山,东南尽望平原沃野,整体地势为西北向东南阶梯式降低,具有“七山一水二分田”的地貌格局。关于其山川形势,同治版《大邑县志》有论:斜江干溪合流于前,鹤鸣雾山环绕于后;东南则平畴沃野,西北则叠嶂崇岗。

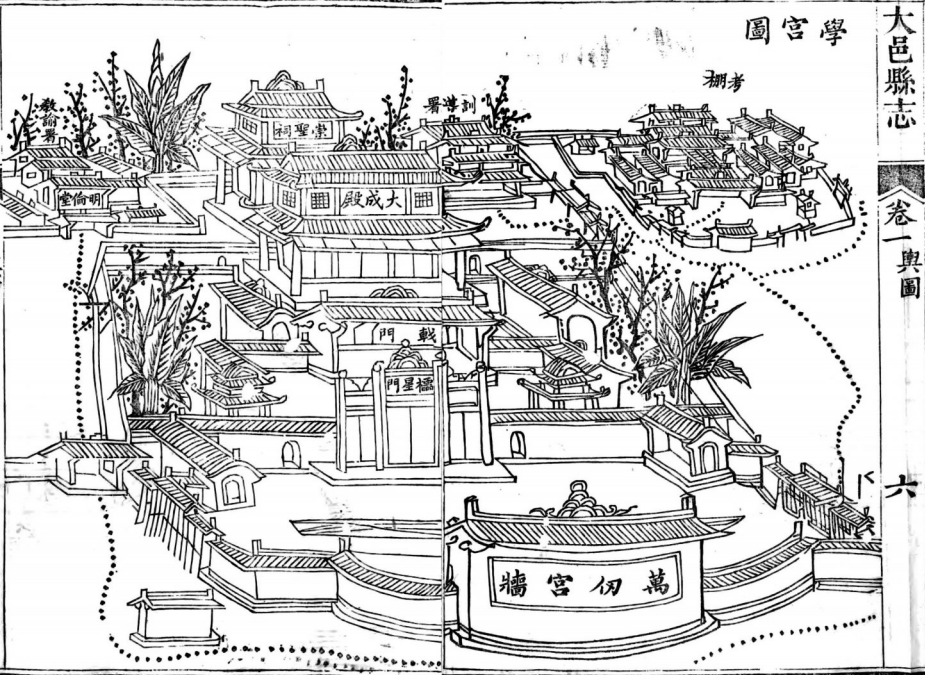

清代同治版《大邑县志》之学宫图

大邑上达省城,下通邛雅,堪称“蜀西襟喉”。加之本身自然资源丰富,农业文明发达,平原上产米产酒,山野中产煤产茶,自古为繁华之区。据史书记载,大邑建县于唐咸亨二年(671年),治所在今之晋原街道,距今有1300多年历史,属千年古县,但与周围其他兄弟州县相比,还只能以晚辈相称。邑,汉语中泛指城市。大邑,顾名思义,广大之邑。大邑县名字的由来,一般采用《太平寰宇记》之说:“在鹤鸣山东。其邑广大,遂以为名。”大邑自建县开始,就与邛州产生千丝万缕的联系,历经唐宋元明清,大多数时候都是作为邛州属县而存在。在清代,其正式行政名称为四川邛州直隶州大邑县。

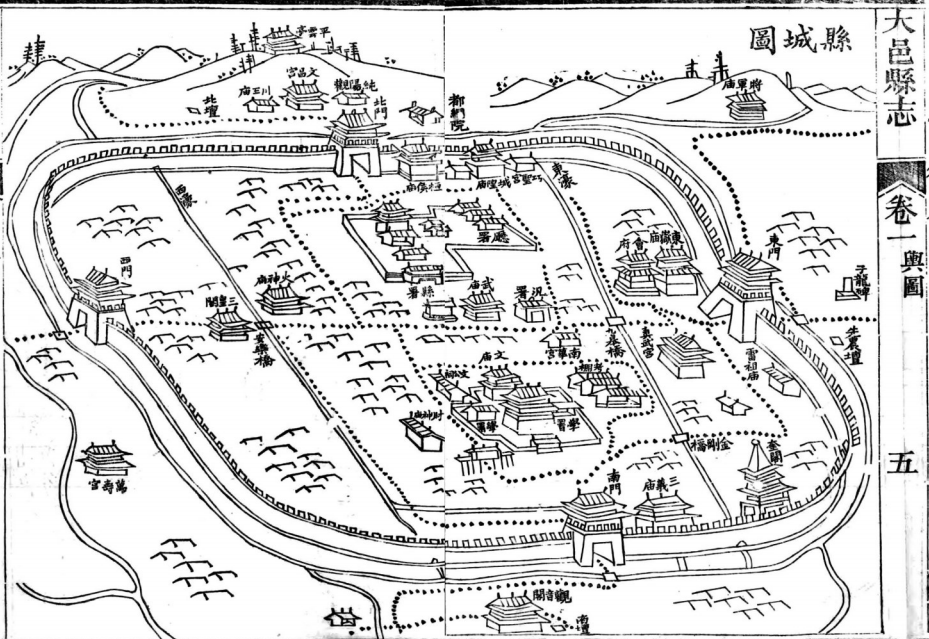

大邑县治创建于唐,建置时没有修城记录,旧时应该没有城郭。到了明代,全国的造城运动如火如荼。正统间大邑知县冯泰修筑了土城,从此结束了大邑有县无城的局面。正德间佥事卢翊在土城外面包砌了一圈石头,城墙高一丈二尺,周长约为八里,共计1440丈,同时设置了四道城门。环绕着城墙的,是深深的护城河,护卫着城池安危。

明亡清兴,在一场场变幻无常的劫难中,山河破碎,城池摧毁,大邑县城也难逃厄运。时局稳定后,社会经济的恢复和重建迫在眉睫,在明代旧城的基础上,大邑开启了重建工作。据同治版《大邑县志》,从康熙朝到咸丰朝,大邑县城共经历了11次大大小小的培修。清代的大邑县城“西北依山,东南环水”,规模和格局与明代保持一致,城周为八里,计1440丈,高一丈三尺。在古代,建筑讲究礼制,府城一般大于州城,州城一般大于县城。大邑县城与上级政府邛州相比,规模基本相当,与成都府崇庆州城相比也不落下风。城池的规模与历史传承、地理区位、经济发展有关,是一个地方综合实力的体现,由此可见,被誉为“蜀之望县”的大邑并非浪得虚名。

清代同治版《大邑县志》之县城图

东南西北商贸兴盛

大邑县城设置了四座城门,东为银屏门,南为镇江门,西为环翠门,北为龙跃门。大邑与相邻县城有些不同,那就是十分注重城内水系的建设。在县城内,官府主持开凿了两条近乎平行的沟渠,一条为位于城东的东濠,另一条为位于城西的西濠。两条沟濠自北边的护城河起,由北向南,从北边的护城河穿城而过,并汇入南边的护城河,形成一派城水交融的灵动景致,既方便了百姓生活,又增秀了城市景观。

大邑县城内的主要街道同其他古代城市一样,根据方位命名,为东、南、西、北四街。自东街沿着城墙通往南街的是画匠街(又名文明街),这是一条非常热闹的街道,店铺鳞次栉比,人潮熙来攘往,市期为二、四、七、十(即农历日期尾数)。如果要走穿东街和西街,必须经过两座小桥,一座叫九皋桥(东濠),另一座叫安乐桥(西濠)。除了干道,还有金巷子、城隍庙巷子、箭道子等,城关外则有小东街、小南街、小西街、小北街。小城各处渐渐形成了商贸繁盛的集市,交易着各类商品,如南街的米市、东街的杂粮炭市、西街的豆麦市、北街的杂货市、画匠街的牛羊猪市以及南门外的菜油行。

大邑县城内外分布着各类官方建筑,作为皇权象征的县衙建在城之西北。县衙里,竖立着一座威严的牌坊,牌坊前面刻着“民之父母”,背后刻着“尔俸尔禄,民膏民脂;下民易虐,上天难欺”十六个大字,时刻都在告诫着作为父母官的县太爷为民办实事。典史署位于县衙之左,与权力中枢形影不离;主管教育的教谕署建在学宫(文庙)之左,训导署在学宫之右;基层军事组织的办公地——把总署(也称汛署)位于东街;演武厅是用于训练士兵的场所,需要开阔平坦的地方,所以建在西门之外。用于科举考试的试院(即考棚)位于文庙之左,每年早春二月,应童生试之时,各乡考生便在县令的主持下,开启漫长的科举生涯。福利机构养济院,承担着重要的公益职能,建在县南五里处,离城市相对较远,是穷苦百姓生存的希望。

科举考试竞争激烈

大邑县文庙位于城南,始建于明洪武初年。按定制,县文庙坐北向南,中轴线上依次为万仞宫墙、泮池、棂星门、戟门、大成殿、崇圣祠。中轴线两侧按“左尊右卑”的次序建了乡贤祠、名宦祠、忠义祠、节孝祠,供奉着贤达、名臣、义士、烈女等值得褒奖的人。

安仁古镇树人街上的陈月生公馆。小城多处建筑传扬“忠、义、仁、勇”等传统价值观,诠释着百姓对历史的敬重

文庙之右为“明伦堂”,即官学,用以明伦教化。在明伦堂前,刊置了一通清初御颁的碑石,上面镌刻着学规禁例,因为碑石是横卧着的,所以被称为“卧碑”,碑文曰:“朝廷建立学校,选取生员,免其丁粮,厚以廪饩,设学院、学道、学官以教之,各衙门官以礼相待,全要养成贤才,以供朝廷之用。诸生皆当上报国恩,下立人品……”

文昌宫也是重要的文教类建筑,大邑文昌宫建在北门外,原来位于城内的县署后街。嘉庆十二年,知县李锡书将文昌宫的地皮与城隍庙交换,为此专门写了《城隍庙迁庙祝文》《文昌宫迁庙祝文》两篇文章。文昌宫是传播文昌信仰的载体,里面供奉的是主管文运的文昌帝君。每年二月初三是文昌诞辰,这一天读书人会以多种方式庆祝,举办文昌会,以宴饮和娱乐为主。

通过科举成绩可以衡量州县的教育水平。明清的学额是地方学子进入国家教育体系的重要指标,清代学额根据行政区的重要性和级别分为大、中、小三等,大邑县为小学,学额为8名,即岁考取附生8名、取武生8名,及科考取附生8名。可以想象,一个人口十多万的县,每年仅有一二十个名额进入官学学习,进而获得科考资格,这竞争是多么激烈与残酷!除了官学,城内还建有一座学院——鹤鸣书院,得名于县境西北的道教名山鹤鸣山,读书人主要在此学习应考。县城外,镇场上的乡学可以说是遍地开花,作为官学的有效补充,其中包括文明、正业、青霞、毓英、文澜等十余座书院。

科举是政绩,关乎地方官的升迁。在县城东南角,还兴建了一座奎星阁,上祀奎星。每年正月初一起,奎星阁会点上神灯数十盏,直至正月十五才结束,以祈祷文运昌盛。为了保证点灯祈福的顺利进行,官府还专门划拨了充足的经费。据统计,明代大邑共产生了进士4名,清代则产生1名,总人数在成都平原诸州县中相对靠后。科举成绩不算突出,或许与学额太少有一定关联。

忠魂犹壮蜀国山河

被誉为蜀汉五虎将的赵云与大邑有着不解的缘分。三国时期,为巩固偏安一隅的蜀汉政权,赵云曾被派驻守大邑,死后被后主刘禅敕葬于此,追谥为顺平侯。为了纪念忠心耿耿的赵云,千百年来,大邑百姓守护着子龙归处,并修建了全国独一无二的专祠——赵顺平侯祠,俗称子龙祠。子龙祠位于城东关外三里处的银屏山下,墓与祠合而为一。明代曹学佺《蜀中名胜记》有载:“(大邑县)静惠山一名东山,山下土城,相传为蜀汉名将赵云筑,盖云帝防羌于此。有云墓及存。”在清代,历任县令对赵云墓及专祠看护有加,多次进行培修,留下了大量诗作,并将其刻为诗碑。乾隆年间,大邑县令宋载曾作《谒汉顺平侯子龙赵公墓》一诗,诗曰:

虎将群推汉将良,屏山 水共苍泱。

祚延后主身归蜀,威振高风胆自张。

自昔旌旗悬细柳,于今烟雨锁垂杨。

我来酹酒凭空望,独把勋名吊夕阳。

每年的春秋仲月(即农历二月和八月)戊祭日,这里会举行隆重的祭祀仪式。祭官在这一天主持活动,神情庄重肃穆,念着祝词:“神,浑身是胆,义勇炳然,昔扶汉祚,今奠全川,兹当仲春,理宜禋祀,尚飨。”听说在子龙庙门前旧有一副楹联:“灵爽永护江原父老,忠魂犹壮蜀国山河。”英雄的炳然大义跃然眼前,仿佛三国风云再现。

关帝庙是古代城池标配的祠庙。关羽是“忠、义、仁、勇”的典范,历来为官方和民间所推崇。从明代开始,供奉关羽的关帝庙就在四川大量修建。大邑关帝庙位于县城东街,关羽在明清时地位达到顶峰,特别是在清光绪五年(1879年)被朝廷封为“忠义神武灵佑仁勇威显护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”,足足二十六字,凸显了关羽的文化地位和巨大影响。大邑志书将其称之为“关圣帝君庙”,这是官方主导修建的庙宇,即用于正祀活动的武庙,与文庙规格一致。

供奉着张飞的庙宇建在县城县署后街,这座祠庙叫张桓侯庙,重建于道光初年,俗称张爷庙,由屠宰行业商人共同捐建,张飞被尊为屠宰、肉铺、盐业等行业的祖师爷,民间性和功利性更强。嘉庆年间,四川总督常明奏请朝廷,敕封张飞为“桓侯大帝”,将其纳入祀典,以示尊崇。每年农历八月二十三日,张爷庙里都要举行热闹非凡的张爷会。除了张爷会,还有三皇阁的轩辕会(缝纫业)、老君庙的老君会(铁银匠业)、嫘祖庙的嫘祖会(丝织业)等行会。

在南街,离文庙不远处,百姓还建有一座与三国历史有关的祠庙——三义庙,主角是刘备、关羽、张飞,三人同殿祭祀。这座三义庙兴建于乾隆年间,重建于咸丰年间。这座颂扬着桃园结义的建筑,同子龙祠、张爷庙一样,表达着小城百姓对历史的敬重,诠释了一座城市的品格与情怀。

大邑县城还有一处建筑比较独特,在川内其他州县十分少见,这就是位于县署后街的太阳宫。民国年间《大邑县志》有记:太阳宫,清道光间,邑人杨奇芳、田宗美,监生赵培元等募建,为祈晴之所。自古蜀中多雨少晴,崇拜太阳是寻常之事,这也说明太阳崇拜在大邑县十分流行。每年农历冬月十九是太阳生日,这一天民间要举办太阳会,开展各种各样的祭祀活动。

县城内还分布着十多座祠庙建筑,供奉着各路神灵——县署里有祭祀仓颉的仓神庙、祭祀马神的马神庙、祭祀狱神的狱神庙等,东街炭市上有东岳庙、药王庙等,南街上有财神庙,西街上有三皇阁、火神祠,画匠街有雷祖庙,县署后街有城隍庙、紫云宫等,县城外北关有吕真君祠、李王祠等,另外,当然还有湖广馆、南华宫、万寿宫等客家人建立的移民会馆。

大邑安仁镇上的刘文彩公馆,这里的历史故事,很多人都略知一二

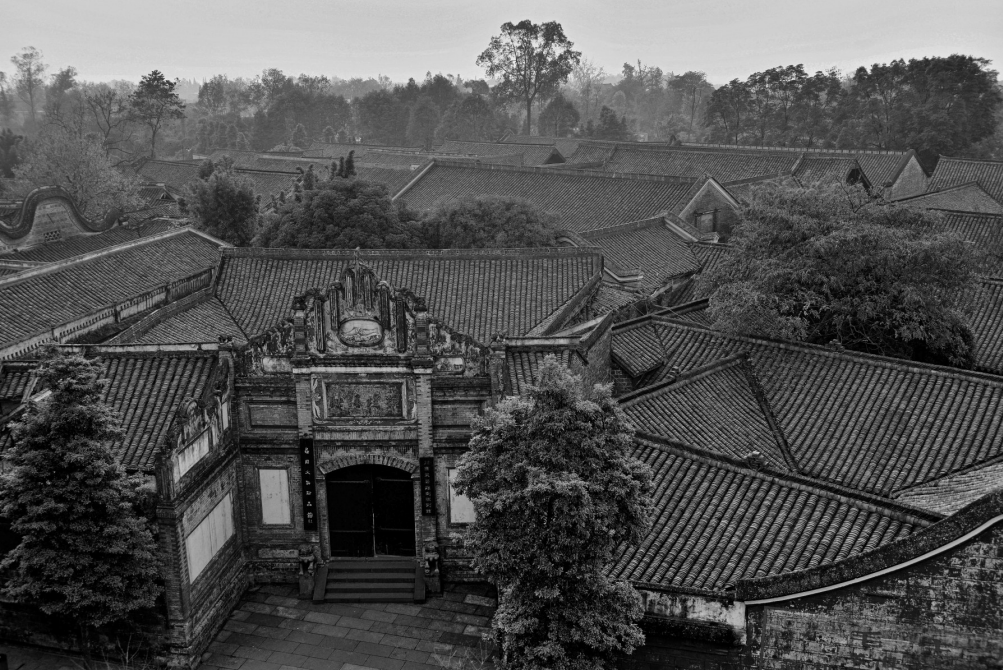

作为成都市的郊县,大邑依旧保持着千年前的名字,仿佛一个旧时的读书人,口中还有之乎者也的习惯。这座千年小城湮没了太多的风物,今天则零星地保留着三义庙、子龙祠等古迹,已然拼凑不出古城昔日的容颜。幸好在一册册厚重的志书里,详细地记录着千百年来,这里曾经兴修过又倒塌了的建筑,曾呼吸过又消失了的苍生,曾发生过又遗忘掉的故事……唐代杜甫的白瓷碗,宋代陆游的雾山茶,明代杨升庵的古寺碑,都以文字的形式保留下来,成为百姓寻根问祖的依据,成为滋养城市发展的文脉。(文 杨立 | 图 甘霖)