在中国古代的星宿学中,西方白虎七宿中的白虎星主宰人间的兵戈和战争,是充满杀伐之气的战神。商周之际的牧野之战中,西南地区有一支勇猛善战的军队深得周武王赞誉,他们被称为“虎贲”和“虎士”,这就是早期的巴人武士。崇尚战争的巴人视白虎为祖先,他们的一生与白虎、战争如同血肉一样不可分割。

什邡博物馆战国虎钮錞于

公元前316年,秦人灭蜀,将巴、蜀纳入了帝国的版图。战国年间,一只白虎在秦、蜀、巴、汉中四地来回流窜,残害死成百上千人,竟还时常拉拢其他老虎与之一起行凶。然而,四地百姓对这只凶猛的白虎似乎都无动于衷,任其荼毒生灵。最后还是秦昭襄王在国内悬赏招募巴族勇士,白虎才得以被诛杀。

渠县战国铜钲

我们的疑问正是从这只奇异的白虎展开:巴人素有“虎贲”的美誉,缘何他们贪图荣华富贵,直到秦王悬赏才肯诛杀白虎?白虎被杀,应得奖赏的本是巴族勇士,为何秦人、巴人此时却签订了一个莫名其妙的协议?

虎在古代被认为是瑞兽

白虎作乱 秦王悬赏

秦昭襄王在位期间,巴、蜀均已纳入了秦国庞大的版图之中。此时,秦国出了一件怪事。根据两晋史官常璩的零星记载,我们大概可以了解此事的原委:有一只白虎在秦、蜀、巴、汉中四地来回流窜,为害行凶,又常常驱使其他猛虎与之一起行凶,既凶残又狡黠,惹得四地百姓终日不得安宁。

从汉代开始,白虎图案在巴蜀地区屡有发现,图为泸县宋代白虎石刻

此事最终惊动秦昭襄王,秦王无奈,在国内张榜悬赏,招募勇士:“有能杀虎者,邑万家,金帛称之。”重赏之下,朐忍(今重庆云阳)有巴人廖仲药、何射虎、秦精三人,在高楼之上驾设竹弩。白虎经过时被一举射杀。秦昭襄王大喜,颁诏嘉奖:“虎历四郡,害千二百人,一朝患除,功莫大焉。”

白虎被杀,该奖赏的是三个打虎英雄,秦人、巴人紧接着却刻石为盟,签订了一项跟杀白虎并无太大关联的协议。巴人提出:像一顷田这样的弹丸之地不能再征收租赋,即使娶十个妻子也不能加收人头税。秦昭襄王同意了巴人的要求,双方签订盟约:“秦犯夷,输黄龙一双,夷犯秦,输清酒一钟。”黄龙是用黄金雕刻而成的金龙;清酒则是巴族名酒巴乡清,因产量极低,极为珍贵。双方的焦点不知何故已从白虎转移到了毫不相干的盟约上。从“秦犯夷”,“夷犯秦”两句看来,双方似乎曾经一度剑拔弩张。

扑朔迷离 四处疑团

至于白虎作乱与秦、巴互犯有何联系,常璩并未曾提及,这也让这段史料的真实性变得扑朔迷离起来。联系到战国时期的历史背景,我们不难发现这段史料中的四处疑团。

成都青白江战国船馆出土的虎头铜戈

疑点之一在于白虎的活动范围。这只白虎屡屡在秦、蜀、巴、汉中四地游窜,而战国年间这四地皆已划入秦国版图。尽管秦王悬赏截杀,这只白虎却既不东去附近的楚国,也不南下毗邻的夜郎国,只在秦国活动,并且竟然害死了成百上千人,似乎是什么奇异的猛兽。事实上,白虎只是虎的变异而已,《逸周书》说“般若白虎”,《山海经·西山经》也记载“孟山,……其兽多白狼、白虎”,可见白虎在古代颇为常见。但《华阳国志》中的白虎不但凶残,还能驾驭群虎,颇具政治头脑。这般神奇的老虎,其真实性恐怕要大打折扣。

疑点之二在于秦人的武力。秦昭襄王时,秦人兵力盛极一时,力敌六国之师。公元前260年,秦军与赵军在长平激战。在此之前,赵括取代廉颇成为赵军统帅,这位只会纸上谈兵的统帅在长平之战中一败涂地,40余万赵国精锐被秦将白起生生活埋。秦人武力如此锐利,为何竟对付不了一只老虎?

疑点之三在于巴人。历史上的巴人生性剽悍,威武赫赫,善于搏杀,自古即有“虎贲”的美誉。一只白虎四处为害,巴人为何无动于衷,直到秦王重金悬赏才射杀白虎?

疑点之四则在于秦巴协议。秦昭襄王时,秦已吞并巴国,巴人已是秦国子民。秦王有事,下道圣旨,料想巴人也不敢不从,双方的关系既不平等,何来签订盟约的必要?况且,射杀白虎的只是廖仲药、何射虎、秦精三人,要嘉奖的话也该是这三个巴人而已,为何最后签订的是盟约而不是嘉奖书,而对象却又换成了所有巴人?

成都彭州出土的战国虎纹铜戈

巴人造反 秦人妥协

《华阳国志》中短短一段文字,竟隐藏着四处疑团。如果常璩记载无误的话,他在两晋时期赖以参考的先秦史料便已是一笔糊涂账,常璩看来也难知晓其中的真相。我们要做的是从历史背景着手,还原这件蹊跷故事的真实面目。

战国年间,秦昭襄王正试图完成祖先的遗愿,统一全国。公元前316年接连攻克巴、蜀,只是秦人战略体系中的一环。秦人在巴、蜀设郡,将巴、蜀纳入庞大版图之中,目的显然是将土地肥沃、百姓富足的巴蜀之地作为大后方,为统一之路带来物质上的保证。

公元前280年,距蜀、巴国破已有36年之久。这一年,秦将司马错从陇西(今属甘肃)出发,经蜀、巴进攻楚国产盐重地黔中。在蜀、巴两郡,司马错补充了十万大军及大船一万余艘、米六百万斛,并以巴、蜀兵为先锋,浩浩荡荡,开向楚国。第二年,秦国与赵国结盟,秦将白起率军进攻楚国鄢城(今湖北宜城);与此同时,张若由巴、蜀出兵,顺长江而下,进攻楚国巫、黔中等地的盐场,配合白起夹攻楚人。这两次超大规模的战争彻底消耗了楚人的元气,楚人从此变得积贫积弱。这两次战争,秦国都在巴、蜀两郡征集士卒,补充粮草,被征用的巴、蜀士卒竟有10万之众。由此看来,战国晚期巴人身上的赋税是繁重无比的。

《后汉书》记载,秦灭巴后,任命巴王巴侯为郡长,世代与秦国女子婚姻,藉此笼络巴人。不过在赋税上,精明的秦人却一点也不含糊。秦王颁布诏书,规定巴郡“其郡长岁出赋二千一十六钱,三岁一出义赋千八百钱。其民出幏布八丈二尺、鸡羽三十鍭”。即使是巴郡的郡长,每年也必须如数向秦人缴纳沉重的赋税。羊毛出在羊身上,郡长的赋税自然要平摊在巴族百姓头上,巴人苦不堪言,痛于赋税之重。

每年上缴八丈二尺布,巴人或许仍可勉强度日。秦昭襄王晚年,秦人统一的战火已经燃烧到整个中原大地。秦国士兵手持锐利兵器纵横四方,攻入一个又一个诸侯国的都城。秦国此时需要更多的财富投入战争机器,一时间,苛捐杂税多如牛毛。

巴郡历来是秦人的赋税重地,苛捐杂税名目众多。从巴人在新盟约中强调的“顷田不租,十妻不算,伤人者论”三点来看,此前秦人一顷地也要跟巴人斤斤计较,讨要赋税,令巴人很是不快。更令巴人气愤的是,秦人收取的“人头钱”。巴人生性浪漫,有一夫多妻的习俗。“洞房花烛夜”,结婚本是大喜之事,秦人却毫不知趣,规定除巴人的原配外,新纳一房小妾就要交一百二十钱。娶得越多,缴得越多,巴人叫苦不迭,可又耐不住新娶娇妻的诱惑,颇为两难。此外,巴人尚武,爱好斗殴,秦人也借此罚款,规定凡是斗殴者都要罚款。巴人不依,在他们看来,勇士间的搏斗代表的是力量与血性,奈何到了打场架都要罚款的程度。

巴人不堪赋税之重,一怒之下,群情激愤,起义抗秦。已故历史学家徐南洲在《古巴蜀与<山海经>》一书中,对巴人这次反常的起义提出了自己的看法。他认为,常璩笔下的白虎,其实就是巴人。秦昭襄王时,巴人苦于赋税之重,怒而造反,攻击驻守在巴郡的秦军。巴人熟悉地形,游走不定,秦军往往防不胜防。秦王无奈,只得与巴人盟约,好言抚慰。所谓白虎作乱,只是史家的障眼法而已。

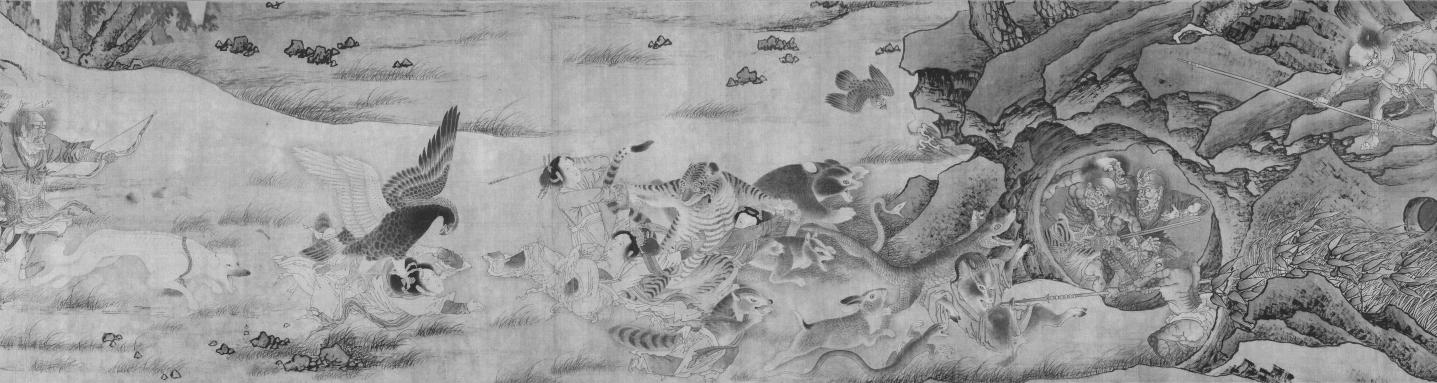

宋代 《搜山图》描绘搜山捉妖场景,图中三名女子和一头直立的老虎仓皇逃跑惊慌失措。画中神兵神将皆凶神恶煞,反倒是部分妖怪以普通年青女子的样貌或动物形象呈现。

白虎图腾 巴人祖先

成书于东汉时期的《后汉书》,最早记载了巴人和图腾的关系,书中记载“廪君死,魂魄为白虎,巴氏以虎饮人血,遂以人祠焉”。这个关于巴人的图腾的记载虽然掺杂着浓厚的神话色彩,却被考古界视为破解巴人图腾之谜的重要依据。

关于廪君,史书少有记载,断断续续留下来的传说弥漫着神秘色彩,《后汉书》中的廪君时代,巴人已经拥有先进的渔猎经济,部落间的军事冲突与征服此起彼伏,这似乎透露出廪君死亡的蛛丝马迹。考古学家猜测,作为开疆拓土并得到血祭的军盟首领,廪君可能死于征战,这是历史真实中的廪君。这个英雄,被后来的巴族人尊为他们永远的神祗——白虎。

宋代 《卞庄子刺虎图》取材于《史记·张仪列传》故事,二虎相争,一死一伤,卞庄子刺杀伤虎,一举便得双虎之功。

1998年,在三峡地区的一次考古发掘中,考古学家发现了一座巴人墓葬,《后汉书》关于巴人以人祭虎的记载,第一次得到了验证。在一堆巴人武士的遗骸旁边,除了随葬的青铜兵器外,考古学家在其脚底骇然发现了两颗人头,在紧邻的一处墓穴中,两堆骸骨身首异处,他们显然成为了祭祀的牺牲者,作为祭品,他的身体曾被刀斧切割成数段。考古学家认为,这两颗人头跟巴人以人祭虎的传说有着密切的联系。在古代巴人的精神世界中,白虎与祖先有着同样的含义——亲人死后就成了祖先,而祖先似乎就是白虎。

协议签订,秦国史官却犯了愁。史官职责在于秉笔直书,然而,秦昭襄王却害怕此事一旦泄漏,大秦帝国脸面上挂不住,勒令隐瞒真相,故尔史官才曲笔用白虎代替巴人。殊不知常璩前言不搭后语的记载泄漏了这个秘密。不过,秦国史官用白虎来代指巴人,倒是颇为恰当。巴人以活人祭白虎,供奉祖先,在他们的精神世界中,祖先就是白虎。历史上的巴族各部,也多以虎为本部的族徽与图腾。《后汉书》中的“群虎”,可能就是巴族各部,他们在“白虎”领导之下,发起了一轮又一轮抗税运动。这场抗税运动得到了广大巴人的拥护,这便是白虎缘何能纵横千里,作乱秦、蜀、巴、汉中四地的真正原因。也正是如此,秦人与巴人的盟约中才有了“夷犯秦”的说法。巴人起义,袭击驻守在巴地的秦军,那些被白虎所害的成百上千人,只恐怕是秦军死在巴人刀下的冤魂吧。

巴人的起义虽以媾和告终,秦人却从此不敢再对巴郡课以重税。巴人的“白虎”形象还一度成为了秦王的梦魇。秦末农民起义,刘邦“将数万人已屠武关”,秦二世闻讯忧心忡忡,连做梦都梦见白虎在噬咬他的战马。史料中象征着威武与军队的白虎,也刻画了巴人勇猛、不屈的精神与形象。(文 叶子祥 | 图 高泓 维维 刘玲 李绪成 李升)