近些年来,随着对巴蜀文明研究的深入,人们逐渐发现,有关“虎”的元素在巴蜀文化中可谓是琳琅满目、大放异彩。史料记载,虎与巴蜀最早的联系,来源于先民们的“虎崇拜”:《后汉书》中说:“廪君死,魂魄为白虎。”明确记载了巴人把白虎视为祖先和部落图腾;在龙泉驿的洛带,至今还留有“虎村”的典故,该典故源自宋代江夏人黄休复的笔记《茅亭客话》“好画虎”篇;《华阳国志》中有关白虎的寥寥数语,更是给后人留下了无限遐想。

四川出土文物中的虎,也为古人的“虎崇拜”增添了精彩的现实物证。无论是三星堆、金沙,还是汉代的画像砖、宋代的墓刻,其中都不缺乏虎的身影。在虎年来临之际,让我们走进史料记载和博物馆内的虎,去认识巴蜀文化中的虎图腾,去领略巴蜀文明中的虎虎生威。

西汉虎头玉枕

今天,当我们走进四川的博物馆,不难发现在巴蜀文化的青铜器、金银器、玉器、瓷器、古画中,以虎为形象或装饰的文物随处可见、不胜枚举。史料中的虎,讲述了一个扑朔迷离的故事;而博物馆中的虎,则为我们打开了一个更加广袤、更具想象力的世界。在这些“藏龙卧虎”的博物馆内,一件件与虎相关的文物,跨越数千年的岁月洗礼,忠诚地记录下古人的现实、信仰、观念。

兽面纹虎耳扁足铜鼎

三星堆:虎是权力和军队的象征

1986年,“沉睡三千年”的三星堆一、二号祭祀坑首次问世,便出土了许多跟虎有关的文物,且材质十分多样,青铜器、金器、石器、虎牙应有尽有。虎有八个亚种,曾经在巴蜀地区活跃的老虎究竟是哪一种?三星堆人为何要用珍贵的青铜器、玉器来塑造虎的形象?走进三星堆博物馆,便能找到答案。

三星堆博物馆内有三颗碧绿色、带有些许锈迹的虎牙,乍看之下似乎是青铜制作的装饰品,但它是货真价实的虎牙。由于长时间与青铜器埋藏在一起,虎牙被铜锈浸蚀才改变了颜色。这些虎牙的根部都有一穿孔,可能用来系挂,作为装饰之用。通过这三颗虎牙,我们可以得知三千多年前,在古蜀大地游弋纵横的是华南虎。华南虎的犬齿小于西伯利亚虎,大于苏门答腊虎,稍逊于孟加拉虎。三星堆出土了几百件象牙,但虎牙却只有三颗,可见在远古时期,虎是食物链顶端的霸主。即使是相对发达的古蜀王国,也无法轻易地“虎口拔牙”。

三星堆博物馆的铜虎,巨头立耳、张口露齿、昂首怒目、虎尾下曳、尾尖翘卷,其形象颇似甲骨文中的“虎”字。铜虎一面微拱呈半浮雕状,光素无纹,另一面全身铸有虎斑纹凹槽,槽内由小方块绿松石镶嵌填充平整。其造型以简驭繁,气韵生动,这说明蜀人对虎的观察相当仔细。金沙博物馆也有一件铜虎,造型基本相同,只是体型稍小。从背面的环纽推测,这件器物或许是悬挂或固定于另一件器物之上使用的。

铜虎尊

一号祭祀坑出土的青铜龙虎尊,是当年发掘的明星文物之一。《三星堆祭祀坑》里这样描绘它:“肩上铸高浮雕的三龙呈蠕动游迤状,龙头由器肩伸出,圆眼、高柱状角,尾上卷。腹部花纹为高浮雕的虎和人。虎,巨头,肥耳,尾下垂,尾尖上翘,虎颈下铸一人,人手屈臂上举齐肩,两腿分开下蹲。”值得注意的是,这件青铜器与1957年安徽阜南出土、现藏于中国国家博物馆的另一件龙虎尊高度相似,说明古蜀国与中原地区和长江流域有着文化上的密切联系。

三星堆铜虎形器

博物馆内的另一件虎形器,虎身肥硕,作圆圈形,四足立于一圆圈座上。虎眼圆瞪,大耳尖圆,昂首竖尾,呲牙咧嘴,形象凶猛。文物专家猜测,其圆形中空的虎身内,原来可能套有某种材质的柱形器;另一种推测这件铜虎原是和同坑出土的铜跪坐人像配合使用,人像可以置放在虎身的圆圈上。

青铜龙虎尊、虎形器与神秘的金杖曾相伴出现在一号祭祀坑中,因此有学者认为,虎的形象与古蜀王权息息相关,与威严和权力相生相伴。2021年底,在三星堆新一轮考古发掘中,八号祭祀坑发现了一件龙形青铜像,糅合了龙与虎的形象。这件龙形青铜像高约80厘米,头和耳朵像老虎,但有长长的犄角,躯体上扬,犹如一条飞龙,因此网友称为“虎头虎脑”青铜龙。考古工作者推测,这件器物应该是一件大型组合青铜器的构件。龙与虎相提并论,足以证明虎形器在三星堆中的非凡地位。

金沙:又一个崇虎的王国

2001年金沙遗址的发现,让我们走进了又一个古老而神秘的古蜀王国。在金沙遗址的发掘中,考古学家发现了一些异样的石虎,这些石虎把巴人和蜀人的图腾串连在了一起。

三星堆二号祭祀坑出土的虎牙

现藏于金沙遗址博物馆的石虎,出土时共有10只,雕刻这些石虎的古蜀工匠展示出精湛的手艺:石虎一些呈昂首伏卧之姿,虎口大张作怒吼状;一些前爪与后爪皆向前弯曲卧于地上,臀部微耸,两侧向上倾斜,大有蓄势待发之状;一些粗犷凝重,后肢有力,虎颈壮硕,虎口大张,虎牙尖利,威猛异常。虎额的两侧各阴刻五道胡须,其后阴刻两个“目”字形眼和三角形卷云耳,两耳间又阴刻四条平行线纹。石虎整体看去,威猛而狞厉,自然而拙朴。

阆中市博物馆镂空虎纹铜钺

在制作石虎时,古蜀人的选材独具匠心,他们选用了灰黑色的蛇纹岩雕凿,石材上自然形成的条状斑纹与虎纹非常相似,给人以意想不到的奇妙之感。石虎的虎口、嘴部、胡须间、头顶耳间涂满了鲜艳的朱砂,色泽艳丽,似乎是故意要给它们染上神秘的色彩。

金沙遗址铜虎

在金沙遗址,与10只石虎相伴而出的还有一些跪坐石人像,他们造型基本相同,呈跪坐姿态。头顶发式中分,四角高翘,脑后有辫发两束,两束并为一股,直垂于后背的双手之间。这些人像裸体、赤足、双膝屈跪,双手被绳索反缚,身体微前倾,面部表情作惊讶状。人物眼、口及顶部发式均以阴线刻划,部分位置施以彩绘。这类形象在三星堆遗址、成都方池街遗址都曾有过发现。

在考古人员清理金沙遗址祭祀坑时,这批跪坐石人像跪于石虎之前,有的旁边还伴存着石璧、铜器、陶器等。跪坐石人像的表情刻得十分丰富:或悲恸、或惊恐、或茫然、或苦涩,恰似人被迫献出生命的真实表情,这很难不让人联想到“巴人以人祭虎”的传说,难道当时的蜀人也有相同的习俗?

值得一提的是,金沙遗址石虎刚出土的时候都没有尾巴,但石虎的臀部都有一个圆形小孔,考古学家猜测这是安装虎尾之用。不过在金沙遗址中,考古学家从来没有发现虎尾。或许对于金沙人来说,虎尾是一只虎的灵魂,他们在等待某个特殊的时刻来装上虎尾。但历史似乎未曾给金沙人足够的时间,来完成他们图腾崇拜中最神圣的一笔。

石刻之虎:古人的精神图腾

随着中华文明的演变,不同时期、不同朝代赋予了虎文化不同的内涵。战国时期,二十八星宿及四象学说相继出现,其中的白虎星直接主宰人间的兵戈和战争,这一时期有虎形象的文物也多与战争有关。

随州博物馆战国曾侯丙圆鉴缶(局部)

成都博物馆内藏有一件战国时期的虎踞铜錞于。錞于是古代巴人特有的一种军乐器,通常会和鼓搭配使用。史料记载,錞于击打的发声“声震如雷”“清响良久”,能很好地传递指挥信号。这尊錞于顶部有一头卧虎,毫无疑问源于巴人对白虎的崇拜之情。

汉代,白虎是五行观念中的西方神兽,它不仅是被敬畏和崇拜的对象,也被古人视作辟邪护佑的祥瑞。《抱朴子·对俗》中说:“虎及鹿兔,皆寿千岁,寿满五百岁者,其毛白色。”汉代的人认为皮毛白的虎是长寿的象征,白虎能带来长生不老和祥瑞之意。在汉代画像中,虎的形象被应用得极为广泛,其表现形式丰富多样,反映了人们的鬼神观念、宗教信仰、权贵象征和精神寄托。

四川博物院藏成都新都出土的东汉西王母画像砖

四川博物院藏有一件东汉西王母画像砖,其中就出现了虎的形象。这块画像砖是1955年四川省成都市新都区新繁镇出土的,画面正中部瓶形龛内西王母笼袖坐于龙虎座上,周围分别有直立而舞的蟾蜍以及九尾狐与持灵芝的玉兔、执戟的“大行伯”、三足乌及拜谒的人像等。《焦氏易林》记载:“驾龙骑虎,周遍天下,为人所使,西见王母,不忧不殆。”西王母是以虎为标志的母系部族。汉代人崇拜白虎,一方面是对远古母系部族的历史回忆,另一方面也表达了死后升仙的愿景。

中国有一句成语叫做“如虎添翼”,在四川泸县,“如虎添翼”的形象被宋代工匠刻画在砖石上,几百年后得以重见天日。四川泸县石刻博物馆内,有许多白虎形象的造像。这些白虎大多长有翅膀、蛇纹腹部、披头长鬃、头上刻“王”字,有的虎首旁饰宝珠、腿上雕羽翼、脚上踏祥云,甚至有戏珠的姿态,展现了宋人的浪漫主义和非凡的想象力。宋墓石刻中的白虎,常常作为四灵之一与青龙、朱雀、玄武造像一起出现,这说明从汉至宋,白虎祥瑞的形象不断深入人心,成为了宋人精神世界中不可或缺的一环。

画像之虎:画虎大师的家国情怀

相比于青铜器、石器中的虎形象,古画中的虎则更加生动活泼、惟妙惟肖,其寓意也大多都比较吉祥。中国近现代有许多画虎的名家,如刘继卣、胡藻斌等,其中最着名的是四川内江籍画家“虎痴”张善孖。

张善孖名泽,字善,又作善之,自号虎痴。他是四川内江人,着名画家张大千的二哥。张善孖善画山水、花卉、走兽、尤精画虎,且爱虎,人称“虎公”。他同时也是一位爱国画家,1938年底,张善孖在周恩来、林森、许世英等人的赞助下,带着自己和其弟张大千的作品共 180多件出国举办画展,募集抗日捐款。先后在法国、美国展出,前后约两年,举办100多次画展,共募得捐款20余万美元,全部寄回国内支援抗战。

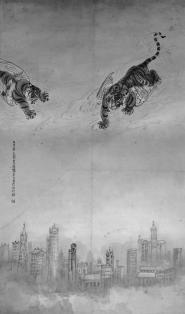

张善孖《飞虎图》

张善孖画虎,知名度最高的当属现藏于建川博物馆之飞虎奇兵馆的《飞虎图》。该图曾藏于美国国家博物馆,2001年被评为国家一级文物。《飞虎图》构思奇特,寓意深刻,两只带翅膀的老虎勇猛敏捷、生猛恣意,带着虎虎生气在晴朗的天空中飞翔。画面的底部是纽约市鳞次栉比的高楼大厦,十分壮观。这幅画的国画传统技巧达到了相当高的水平,留白大气,疏密得当,以高度精练的线条勾勒出一幅有象征意义的历史画面。这幅堪称珍品的国画为何曾经收藏在美国国家博物馆?又是如何回到祖国的呢?

1940年,张善孖听说当时的中国航空委员会顾问陈纳德将军在美国组建空军援华抗日,便把这幅画赠送给了陈纳德。陈纳德随即将志愿队改名为“飞虎队”,据说,飞虎队的旗帜和徽章也来源于《飞虎图》。这幅画因见证了这一段历史,而被收藏于美国国家博物馆。上世纪末,《飞虎图》几经辗转又流回民间。一次偶然机会,建川博物馆馆长樊建川以高价拍得这幅名画,并将它带回了祖国。

林语堂曾评价张善孖的画:“凡一肌一脊、一肩一爪,无不精力磅礴,精纯逼真。”除了建川博物馆的《飞虎图》外,在四川能欣赏到的张善孖画虎图还有四川博物院的《画虎图轴》、德阳博物馆的《现代张善孖虎轴》、什邡市博物馆的《风虎云龙图》。乐山大佛博物馆有一幅长2米85,宽1米8的《虎图》,其作者阎松父在美术界被誉为“阎老虎”,也是一位画虎的大师。这些画作不仅述说了中国人对虎的喜爱,也成为巴蜀文明中鲜明的符号。(文 陆离 | 图 高泓 维维 刘玲 李绪成 李升)