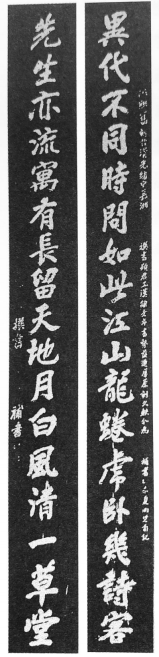

异代不同时,问如此江山,龙蜷虎卧几诗客?先生亦流寓,有长留天地,月白风清一草堂。

在成都杜甫草堂大廨和南大门,悬挂有清代大学者顾复初撰写的这副名联,分别由现代人邵章补书、向楚旁记和于立群补书、郭沫若跋语。一处名胜同时悬挂两副联句相同、题跋不一的名家手制的楹联,在全国也绝无仅有。百余年来,此联萦绕无数文人心怀的独特魅力:一方面,以千古知音写不遇之悲,体验深切;另一方面,于精警议论见山光天色,艺术独到。

异代不同时 惺惺相惜

766年深秋,客居成都的杜甫,告别了此生最舒坦的草堂时光。一路往东,过三峡,过夔州,抵江陵。夔州和三峡一带本来就有众多古迹,瞩目江山,怅望古迹,怎奈黄发残生,随白鸥浩荡,诗圣写下了着名的《咏怀古迹五首》,吊古人,抒己怀。其中《咏怀古迹其二》,是凭吊楚国着名辞赋作家宋玉的。宋玉的《高唐神女赋》写楚襄王和巫山神女梦中欢会故事,因而传为巫山佳话。相传在归州有宋玉故宅,杜甫到了此地,不禁怀念楚国这位风流儒雅的先贤。在杜甫看来,宋玉既是词人,更是志士。而宋玉生前不获际遇,身后为人曲解。宋玉悲在此,杜甫悲为此。

杜甫草堂重建茅屋

“怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时”。杜甫与宋玉相距千年,不同时代,但萧条不遇,惆怅失志,其实相同——他们都是才华横溢、名噪后世的诗人。他们胸怀大志,迫切希望以自己的才能去辅佐君王,报效国家,但宋玉生逢怀、襄闇弱之秋,杜甫生遭安史离乱之世,未得明主,失意困顿,赍志以殁。因而望其遗迹,想己一生,悲从中来,洒泪赋诗。杜甫在此诗中,“怀宋玉,所以悼屈原;悼屈原者,所以自悼也。”借思古之幽情,浇心头之块垒,是诗歌艺术的高妙,也是现实人生的悲怆。

顾复初为杜甫草堂所撰对联

时光荏苒,杜甫别去,已是白云千载,草堂早不复当年落寞,成为文人墨客竞相瞻拜的圣地。一天,一位身着长衫、手摇折扇、丰神清朗的中年文士,飘然而入。此君正是受四川学政何绍基之邀,入幕协助批阅四川乡试(考举人)试卷的江南名士顾复初。他久仰杜甫风采,寻访草堂是多年的夙愿。这位远道而来的异乡客无心欣赏风景,内心波澜起伏。

人过中年的顾复初自叹生不逢时,怀才不遇,空有一身远大抱负,无处施展。此次受好友之邀入蜀为幕,虽是七品州判的卑微身份,他也曾暗暗告诫自己,抓住这个时机,一步步实现人生理想。在他生活的时代,众多的文人墨客谁不把出将入相、匡国济世作为一生的奋斗目标?但日复一日与试卷打交道,人微言轻,寄人篱下,这样的庸常生活之中,含有多少斯文扫地的酸楚啊!顾复初陷入了一种深深的失落之中,恨英雄无用武之地,叹时光容易催人老。

被这样强烈的情绪困扰着、激荡着,千言万语,倾泻而出,顾复初想对杜甫说:曾经你在诗中悲叹与宋玉“异代不同时”,伤心为宋玉不平,悲哉抒壮志不酬,今时今日,这何尝不是我人生的真实写照?但与你相比,虽同为“诗客”,同样远离家乡、流寓成都,同样心怀壮志、处处碰壁,但你却留下了与天地同老的不朽诗篇,留下了月白风清的千古草堂,我却什么都没有留下。惟有蹉跎了岁月,早生了华发。

上联“异代不同时”的怅惘中,有两层深意:其一,将自己对杜甫的追怀,比之于杜甫追怀宋玉,表明自己一心要步杜甫忧国忧民的后尘;其二,顾复初生当咸、同、光三朝,内忧外患,纷至沓来,空负满腹才情,却只能依人幕下,有家难归,想到自己和前贤生不同时,遭际相似,不免仰天长问:这茫茫天地间,有多少诗人词客,不遇明时,如龙蜷虎卧,坎坷终身,难酬壮志?

下联则从思古怀人,触动起此时此际的身家之感:自己和杜甫一样流寓蜀中,欲归无路,同是天涯沦落人。但杜甫还留下了这座草堂,千秋万代,流传不朽,风清日丽之晨,月明星朗之夕,足供后人追思。言外之意,深感杜甫虽一生坎坷,但远胜于自己一无所有。

此联中自命不凡、块垒难消的心绪,引后人唏嘘,但如果仅仅停留在自哀自怜,伤春悲秋,恐怕早就被历史的车轮零落成泥、碾作尘土了。此联立意高远、艺术高明之处,在深于思,精于义,“长留天地,月白风清”,寥寥八字,草堂精神尽出,杜甫匡世济民的崇高境界、心系苍生的仁者情怀尽出。

长留天地 文脉相传

杜甫草堂大廨处的此联由前清进士、原中央文史馆馆员邵章补书,联旁跋语为原四川省文史研究馆副馆长、蜀中着名学者向楚所题。跋云:“此联旧刻于光绪中,长洲顾复初撰书。顾氏工汉隶,老年势益遒厚,原刻久轶,今为邵章补书。乙未夏,向楚旁记。”乙未为1955年。

少年郭沫若在成都石室中学求学期间,就是草堂万千仰慕者之一。1953年,他重游草堂,留下“世上疮痍,诗中圣哲;民间疾苦,笔底波澜”一联。旁人哪知,郭沫若内心还深藏一个浪漫的愿望:重新补书因战乱被毁的顾复初这副楹联。正所谓“念念不忘,必有回响”,10年之后,1963年9月5日,郭沫若请擅长汉隶的夫人于立群补书,自己题写了长跋,从北京寄到草堂。这就是今天悬挂在南大门处的顾复初楹联。

郭沫若长跋云:“杜工部草堂旧有清人顾复初长联,句丽词清,格高调永,脍炙人口,翱翔艺林,曾为名祠平添史料。惜原刻木联已毁,今凭记忆嘱内子于立群同志重为书出。用自首都,寄归锦城,遥想风清月白之堂,龙蜷虎卧之地,人民已作主人,气象焕然一新,谅不妨多此一段翰墨缘也。顾氏乃苏州元和人,清季游幕蜀中,故以流寓自况云。又顾氏通词章、工书画、有文集存世。此联隐隐以己为工部继承者,亦可见其自负不凡也!”这是一段翰墨缘,更是一段沿着杜甫、顾复初、郭沫若……一路走来,千年文脉的传承之路。明月清风,草堂作证。

江南才子成都老

顾复初(1812年-1894年),通辞章、擅楹联、工书画,诗文出众,才华横溢,自视甚高。1853年前后,他从苏州辗转来到成都,又由何绍基做媒,与原籍苏州的成都才女范雒娟成婚,一住数十年。成都这座具有深厚文化底蕴的城市以海纳百川的胸襟,热情地接纳了这位江南才子。他工篆、隶,所画枯墨山水,自然苍古,被推为当时蜀中第一书家,于是求字求画者,络绎不绝,门庭若市。

寓居蜀地,除了杜甫草堂,顾复初还在望江楼、大慈寺、龙藏寺等名胜古迹相继写下了歌咏成都的多副楹联。在武侯祠汉昭烈陵前,他撰有一联曰:

一抔土尚巍然,问他铜雀荒台,何处寻漳河疑冢?

三足鼎今安在?剩此石麟古道,令人想汉代官仪。

该联褒扬刘备、贬斥曹操,楹联原刻已不存,1957年由四川省文史馆馆长刘孟伉补书。

顾复初晚年丧偶,夫人范雒娟病逝后,万念俱灰的他寄居新都龙藏寺20余载。赋诗作画之余,他找到了一个排遣愁绪的新方法:为成都的一些富贾巨商的后花园进行园林设计。李劼人在历史小说《大波》中,曾描写到顾复初为黄澜生在成都西御街设计修建的花园,小巧玲珑、假山剔透,渠水清澈,花木扶疏。

未老莫还乡,还乡须断肠。1894年,82岁的顾复初在第二故乡成都孑然走完人生的长路,葬于龙藏寺,一同埋葬的,还有顾复初的青春梦、仕途梦、人生梦。墓前有顾复初自题墓联,云:美人名士一抔土,蜀水吴山万里魂。(文 晓辉丨图 余茂智)