“当春昼,摸石江边,浣花溪畔景如画”,千年前的柳永已留意到了浣花溪的美。 一笑 | 供图

在中国词史上,“柳词”指的是北宋词人柳永所作的词。柳永是宋词婉约派中的代表人物,也是首位对宋词进行全面革新的词人。柳永一生致力于创作慢词,对宋词发展产生了深远影响。如果说李煜是宋词婉约派的开门人,那么柳永就是将婉约风格推向鼎盛的词人。

在两宋880多个词调中,属于柳永首创或首次使用的词调有100多个,《一寸金·井络天开》就是柳永首创的词调。这首词记录的是词人游历成都时的见闻和感怀。词的上阕描写了北宋时蜀地形势的险要和成都的繁盛景象,下阕从名臣贤相的历史事迹,写到官员的开明之治。虽然这是一首献给蜀地地方官员的颂词,但全词辞采明丽、气度清正,对景物风情的描绘、对典故的运用都极其出色,是宋词中写成都的一首佳作。

扬名苏杭,声传一时

在赏析这首词之前,我们不妨先了解一下柳永的生平,以便理解本词的创作背景。

柳永原名柳三变,宋太宗雍熙元年(984年)生于一个儒学世家。其祖父柳崇,字子高,是当世闻名的儒学大家;其父柳宜是柳崇长子,原为南唐旧臣,南唐灭亡后为宋臣;柳三变上有两位兄长,分别名为三复、三接,他在家族中排行第七,于是人们也叫他“柳七”。

“三变”二字取自《论语》“君子有三变:望之俨然,即之也温,听其言也厉”,意思是作为君子,远观时觉得他庄重严肃,接近时觉得他温和可亲,听谈吐时会觉得严厉不苟。“三变”是儒家思想认知中的君子气度,也蕴含了家族对柳三变的殷切期望。

少年时期的柳三变确实没有辜负这份期望,他潜心求学,勤修经典,很快在当地崭露头角,才子之名超过了两位兄长。宋真宗咸平五年(1002年),十九岁的柳三变在故乡崇安通过了乡试,准备前往汴京应礼部试。

柳三变由钱塘入杭州,这座湖山美好、载歌载舞的繁华城市一下子迷住了他的双眼,让他沉醉于听歌买笑的浪漫生活之中,似乎忘记了此行的目的是考试。当然,羁留杭州对于柳三变而言或许还有一个理由——他希望通过结交当地官员,获得举荐和名声。

咸平六年(1003年),时任杭州知府孙何虽不认识柳三变,但他素来交游广阔,颇有伯乐之名。《宋史》记载,孙何“乐名教,勤接士类,后进之有词艺者,必为称扬。”当柳三变携《望海潮·东南形胜》一词前往拜谒孙何,孙何果然对其礼遇有加。此词一出即广为传诵,柳三变亦因此名噪一时。

这首词当时名气大到什么程度呢?宋人罗大经在《鹤林玉露》中记载,此词被传诵到金朝皇帝完颜亮耳中,完颜亮欣然仰慕于“三秋桂子、十里桃花”的繁华景象,遂起扬鞭渡江之志。虽然这只是野史趣谈,但由此也可见柳三变的才气之盛。

景德元年(1004年),不知为何,本该在这一年入汴京考试的柳三变却滞留杭州,错过了科考。同时,朝堂上发生了一件事情:自幼聪慧、享有才名的晏殊,得江南按抚张知白的力荐,以“神童”之名入汴京考试,于千名考生中脱颖而出,宋真宗亲赐其同进士出身。这件事情或许也让柳三变大受鼓舞,既然晏殊可以靠着“神童”之名一步登天,自己何尝不能凭借词名平步青云呢?

这年秋天,孙何还京供职太常礼院。离别之际,柳三变作《玉蝴蝶·渐觉芳郊明媚》一词赠与对方,其中暗藏另一种期盼,希望对方入京后举荐自己,从而走上一条终南捷径。可惜,世事无常,回京不久后孙何就病逝了。柳三变失去了一位挚友,也丢掉了仕途上最大的倚靠。

孙何去世后,求仕无望的柳三变离开杭州,沿汴河到苏州,作《双声子·晚天萧索》词;不久入扬州,作《临江仙·鸣珂碎撼都门晓》词。在苏州与扬州期间,柳三变沉溺于青楼,创作了大量新词。据南宋叶梦得《避暑录话》记载:“柳耆卿(柳三变)为举子时,多游狭邪(古指妓院),善为歌辞,教坊乐工每得新腔,必求永为词,始行于世,于是声传一时。”

奉旨填词柳三变

大中祥符元年(1008年),柳三变入汴京准备第二年的考试。当时北宋承平日久,都城繁华极盛。柳三变的凌云辞赋,将帝都的“承平气象,形容曲尽”。第二年春闱在即,柳三变踌躇满志,然而宋真宗一纸诏书破灭了他仕途的希望。宋真宗诏曰:“属辞浮糜”皆受严厉谴责。在青楼中享有莫大声誉,所作之词不知捧红过多少花魁的柳三变,自然摆脱不了“属辞浮糜”的嫌疑。在这种情况下,即使柳三变自信“定然魁甲登高第”,却也无可避免初试落第的命运。

落榜后,柳三变愤而写下《鹤冲天·黄金榜上》一词,抒发落第后的失意与不满。其中一句“忍把浮名,换了浅斟低唱”,为他日后的遭遇埋下了伏笔。

大中祥符八年(1015年),柳永第二次参加礼部考试,再度落第。天禧二年(1018年),长兄柳三复进士及第,柳三变却第三次落第。天圣元年(1024年),柳三变第四次入京参加科举考试。坊间传言,这次科考,蒙尘已久的柳三变终于大放异彩,得到了主考官的认可。可临近放榜,向来对浮艳虚美之文深斥的宋仁宗看见柳三变的名字,顿时不悦:“柳三变在词中不是说‘忍把浮名,换了浅酌低唱’吗?既然不要浮名,且去填词。”仁宗大笔一挥,遂从榜单中划掉了柳三变的名字。

第四次落第的柳三变终于对仕途心灰意冷。他离开京师,由水路南下,此后多年混迹青楼与乐坊,以填词为生,自号:“奉旨填词柳三变”。

井络天开咏成都

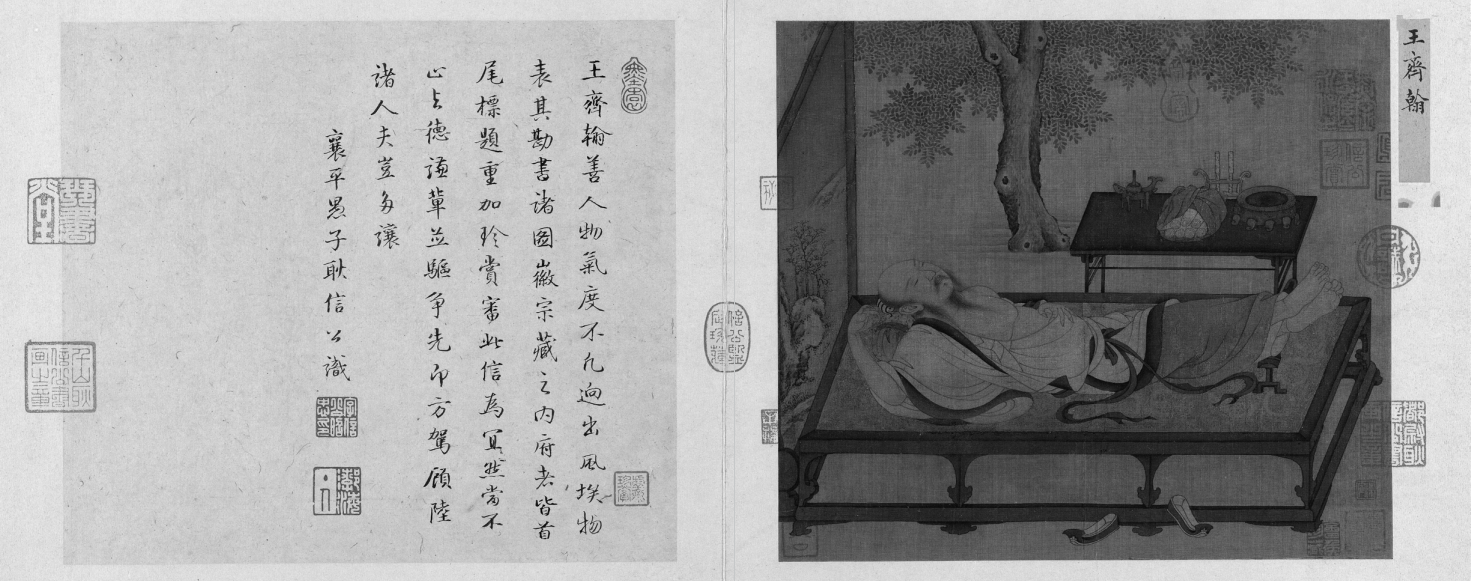

宋代佚名之《槐荫消夏图》。承平日久的年代,日常里透着闲适与从容

明道元年(1032年),48岁的柳三变从渭南来到成都,写下了这首《一寸金·井络天开》。和当年那首《望海潮·东南形胜》一样,这首词也是赠与地方长官之作。从杭州到成都,恍惚间已过去了三十年,曾经意气风发的少年,如今已是年近半百。或许是因为“三变”这个名字背负太重,他将自己的名字改成了柳永。

“井络天开,剑岭云横控西夏。”(处于井络分野的益州,其地有大、小剑山,似与云天接,地势险要,乃防控西夏国的一道天然屏障。)柳词开篇即突出了蜀地地理位置的重要性以及地势的险峻。

左思《蜀都赋》说:“岷山之精,上为井络。”井为星宿名,二十八宿之一。井络指井宿的区域,既专指岷山,又泛指蜀地。柳永虽是婉约派词人,但其描写地方景色的词作,开篇都颇有气势。

“地胜异、锦里风流,蚕市繁华,簇簇歌台舞榭。”(成都地势优越独特,锦官城内风光景物更是奇妙。正值城内蚕市兴旺,到处都有歌台舞榭,歌曲声与喧嚣声不绝于耳。)“地胜异”将笔墨放在了成都风物的奇特上,“簇簇歌台舞榭”六字又托起一组四字对句——“锦里风流,蚕市繁华”,将宋代成都的繁荣全然呈现。

“雅俗多游赏,轻裘俊、靓妆艳冶。当春昼,摸石江边,浣花溪畔景如画。”(城内游赏的人很多,或雅或俗。大街上来来往往的有轻裘快马的英俊少年,也有打扮入时的美女。游人在摸石江边、浣花溪畔流连,这一切如同一幅美丽的图画。)

由景到人,柳永开始描写成都的人情风貌。其中,“摸石江边”指宋代成都的风俗。据《月令广义》记载,成都三月有海云山摸石的风俗,占生子之兆,得石者男,得瓦者女。

“梦应三刀,桥名万里,中和政多暇。”(自知州赴任以来,政治清明,四境无事,人民安居乐业,使万物都处于和谐状态。)

下阕词主要称赞地方官的文治武功。“梦应三刀,桥名万里”,用王浚迁为益州刺史和诸葛亮送费祎出使吴国的典故,暗指官员升调为成都地方长官。“中和政多暇”,推许他为官中正和平,因此政事闲暇。

“仗汉节、揽辔澄清。高掩武侯勋业,文翁风化。”(自从知州走马上任以来,不多久便令局面稳定,政通人和。其功勋可以和诸葛武侯媲美,又如文翁一样教化子民。)

这首词所赠何人?历来有两种说法,一说是蒋堂,一说是田况,二者皆做过益州知州,也都素有贤名。据《宋史》记载:堂(蒋堂)为人清修纯饬,遇事毅然不屈,贫而乐施。好学,工文辞,延誉晚进,至老不倦。虽然“高掩武侯勋业,文翁风化”此句似有过誉,但在颂词中也是常有之义。

“台鼎须贤久,方镇静、又思命驾。空遗爱,两蜀三川,异日成嘉话。”(这里刚使四方安定,但宰辅等待贤才已久,你又被另授重任。离开蜀地回到朝廷,他日会成为一段佳话。)

“台鼎须贤久”两句,意思是说朝廷非常需要有才干的人,所以用不了多久,你就会升调台鼎的高位。后三句指治理蜀地的政绩会在蜀地百姓中传为佳话。

下阕词多用典故,显得词格高峻,有煌煌大气。同时也可以看出,虽然写此词时柳永已年近半百,但他对仕途仍怀有一丝希冀。果然,写下这首词后不久,漂泊半生、未曾有一官一职的柳永终于迎来了人生的转折。

宋代李嵩之《焚香听阮图》,从中可窥宋代士子生活风雅的一面

景佑元年(1034年),仁宗亲政,特开恩科,对历届科场沉沦之士的录取放宽尺度。柳永闻讯,即由鄂州赶赴京师。是年春闱,50岁的柳永与兄长柳三接同登进士榜,此后历任睦州团练推官、余杭县令、晓峰盐监、泗州判官等职,后来以屯田员外郎致仕,故世称“柳屯田”。相传,晚年的柳永穷愁潦倒,死时一贫如洗,无亲人祭奠。歌伎念他的才学和痴情,凑钱为其安葬,每年清明又相约赴其坟地祭扫,相沿成习,称“吊柳七”或“吊柳会”,这种风俗一直持续到宋室南渡。(文 思齐)