1919年5月4日,“五四”运动在北京爆发。西南一隅的盆地成都,为何能迅速成为北京、上海之外,新文化运动的第三个中心,成为“最能起反映作用的眼睛”(李劼人语)?

100多年前,成都青年探寻真理,睁眼看世界,思考中国向何处去。在巴黎,周太玄与李璜将国人瞩目的巴黎和会最新消息不断传回国内;在北京,王光祈将亲眼所见北京学生火烧赵家楼、痛打卖国贼的消息,在第一时间传到内陆成都;在成都,李劼人的眼睛关注着北京,将这些激昂滚烫的文字发表在《川报》上……一双双眼睛,关注着中国大地上正在发生的惊天动地的变革。巴黎、北京、成都,四个成都青年三城新闻报道接力,引爆了改写历史的“五四”风雷!

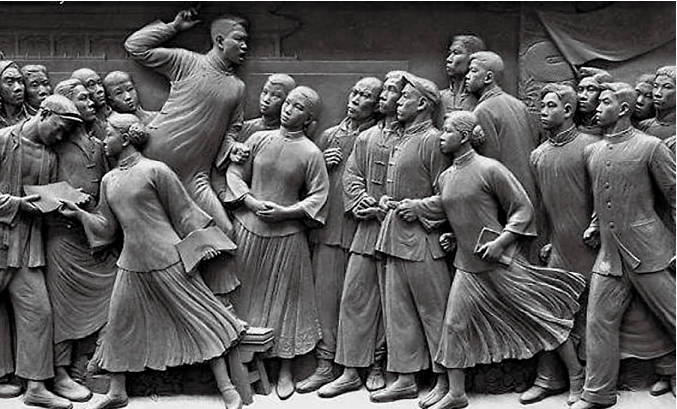

北京天安门人民英雄纪念碑“五四”运动浮雕

1908年成都——1918年北京

丙班少年的觉醒年代

1908年夏天,17岁的李劼人、16岁的王光祈与曾琦、14岁的周太玄与蒙文通、13岁的魏时珍与李璜,分别从成都、温江、隆昌、新都、盐亭、蓬安等地考入四川高等学堂分设中学(今石室中学)丙班。

1910年,被嘉定府中学开除的郭沫若从乐山来到成都求学,成了丙班的插班生。他发现这帮同学“在当时都要算是佼佼者”:周太玄“是翩翩出世的一位佳公子……他多才多艺,他会做诗,会填词,会弹七弦琴,会画画,笔下也很能写一手的好字”;曾琦性情温和,在旧学、辞赋之外,英文、体操样样不及格,被戏称为“老夫子”;李璜“眼界颇宽”“见识深入宏大”;魏时珍聪颖过人,年纪虽小,却“诸子百家无所不读”;李劼人则极具豪侠气息,15岁时父亲在江西病逝,年幼的他不顾三峡之险、蜀道之难,跋涉数月将灵柩运回成都安葬,在邻里传为佳话……保路运动期间,王光祈、李劼人等集体加入了保路同志会。他们罢课、集会、抗议、散发传单,一时颇显声势。

后来,“丙班八俊”成了音乐家、社会活动家、生物学家、文学家、数学家、历史学家……是各自领域里的泰斗级人物,宛若群星灿烂,映照神州。在百年前,他们还是恰同学少年,风华正茂。在风起云涌的大时代,这群四川青年迎来了觉醒年代。

1920年7月1日,少年中国学会成立一周年合影,右三为李大钊

1918年6月30日,李大钊、王光祈、周太玄、陈清、张尚龄、曾琦、雷宝菁,少年中国学会七位发起人在北京顺治门(即宣武门)外的岳云别墅召开会议,明确学会宗旨“本科学的精神,为社会的活动,以创造少年中国”,拟定《学会规约》,由王光祈任书记、李大钊任编辑,年纪最小的周太玄任文牍。学会先设立“筹备处”,以王光祈为主任,以一年为筹备期,寻求“何为少年中国”“中国向何处去”的答案……

1919年7月1日,少年中国学会正式成立,会员47人,其中四川籍会员27人,而分设中学堂旧友成为核心主体,丙班同学就有王光祈、周太玄、曾琦、魏时珍、李劼人5人。“五四”时期,该学会是会员最多、分布最广、影响极大的进步社团。

1919年4月巴黎

巴黎和会现场报道传回国内

第一次世界大战结束后,协约国召开巴黎和会,中国提出取消“二十一条”和列强在华特权的要求,竟然被美、英、法、意、日等国否决。消息传回国内,引发了声势浩大的“五四”运动。那么,是谁不断向国内报刊传回巴黎和会现场报道,在国际新闻报道中代表民族立场、发出中国声音?天津《大公报》主笔、成都人胡政之是当时唯一在场的中国职业记者。此外,还有两位年轻的成都留法学生周太玄和李璜。

少年中国学会成立之初,为打破列强对中国新闻的垄断,曾琦与易君左等中国留日学生在东京建立了华瀛通信社。1919年1月18日,巴黎和会在凡尔赛宫召开。1月23日,王光祈专程由京赴沪,与即将赴法留学的丙班老同学周太玄、李璜研究设立巴黎通讯社的各项事宜。

周太玄有丰富的新闻工作经验。1911年,他从成都奔赴上海,考入中国公学政治经济专门部,毕业后在上海《民信报》任翻译、编辑等职,后至北京,任《京华日报》《中华新报》编辑和中华通讯社通讯员。李璜则曾在上海震旦学院修法语。两人赴法国的旅费、留学读书的费用,得到上海《新闻报》报馆预支,同意以及时传送巴黎和会新闻来抵偿。这是当时勤工俭学的一项创造。

1919年3月,巴黎通信社成立。与梁启超、林长民“国民外交协会”的半官方渠道发布消息不同,周太玄、李璜完全以新闻记者的身份和视角关注巴黎和会进展。李璜担任一线采访和翻译,周太玄负责整理记录和编辑稿件,不间断地将巴黎和会进展的新闻传送国内。李璜回忆说:“太玄的法文程度太有限,无法读报,因之要求我读报译与他听,他录下来,加以编纂,用油印印出数份,寄于京沪各报,大受欢迎。于是我与太玄所办之‘巴黎通信社’,每周发稿一次,特别注重巴黎和会的一切动态,因之便成为引起国内是年‘五四’运动的发生源头之一。”

5月5日,《申报》《时事新报》刊发了发自巴黎、署名“记者”的一篇报道,谴责了北洋政府亲日派官僚丧权辱国的罪行,还特地采访了参加和会五位代表之一、南方军政府指定代表王正廷,引述了王对这次外交失败原因的分析。这篇报道就是李璜以中国记者身份在凡尔赛宫亲自采访所得。5月10日的另一篇报道中,记述了5月9日旅居巴黎的300多名华人举行集会,“满场肃然,塞满不平的空气”。

6月,在国内群众的巨大压力下,北洋政府代表团未在和约上签字。周太玄称“这是巴黎通信社事业的顶点”。李璜回忆说:“我们虽得着代表们答复,不去参加签字典礼。但我们深恐受骗,怕陆征祥(首席代表)私自前往签署。陆住在巴黎近郊普罗尼森林公园附近,于是四个记者与六个学生便前往包围着,以免其私逃出来,我也在其中,相约,陆敢出来,便饱以老拳,与他同归于尽。”

1919年5月4日北京

赵家楼出来,直奔电报局

列强在巴黎和会中决定不将青岛归还我国,周太玄和李璜得到消息后,赶在英、美、日通讯社之前,把这一信息准确传到国内。各报关于巴黎和会外交失败的新闻,燃起了全国人民特别是青年学生的怒火,这成为“五四”运动爆发的导火索。

“五四”运动发生时,王光祈正是北大的旁听生,参与了北大学生的集会和游行。身为《川报》驻京特约记者,王光祈敏锐感觉到这一大事件深远的历史意义。5月4日当天从赵家楼出来,他就直奔电报局,用专电将北京的消息发回了成都。

从四川高等学堂分设中学毕业后,王光祈前往重庆,在同学曾琦创办的《民国新报》当记者。此后王光祈到了北京,1915年秋天考入中国大学法律本科。1916年,周太玄从中国公学毕业也来到北京,任职于《京华日报》,介绍王光祈到该报兼职。

他们结识了在北京大学任教并主编《晨钟报》副刊的李大钊。王光祈成为李大钊和陈独秀创办的《每周评论》的主要撰稿人之一,彼此过往甚密,感情契投。少年中国学会正式成立后,王光祈任执行部主任,赵世炎、张闻天等人都是他先后推荐加入该会的。

1919年5月7日成都

《川报》“五四”刊发新闻

成都与“五四”运动产生联系是在5月7日。王光祈从北京发出的消息专电,最先在李劼人的《川报》刊发。从巴黎到北京,从北京到成都,周太玄、李璜、王光祈、李劼人,四个成都青年犹如优秀的火炬接力手,完成了一场惊天动地的新闻报道接力赛,令“五四”运动的思想之火燃遍中华大地、巴山蜀水。

当王光祈、曾琦、周太玄等同学在北京发起“少年中国学会”时,李劼人在成都积极响应,他会同丙班的另一位同学胡助,还有周太玄的哥哥周晓和等人成立了“少年中国学会成都分会”。李劼人被公推为书记兼保管员。

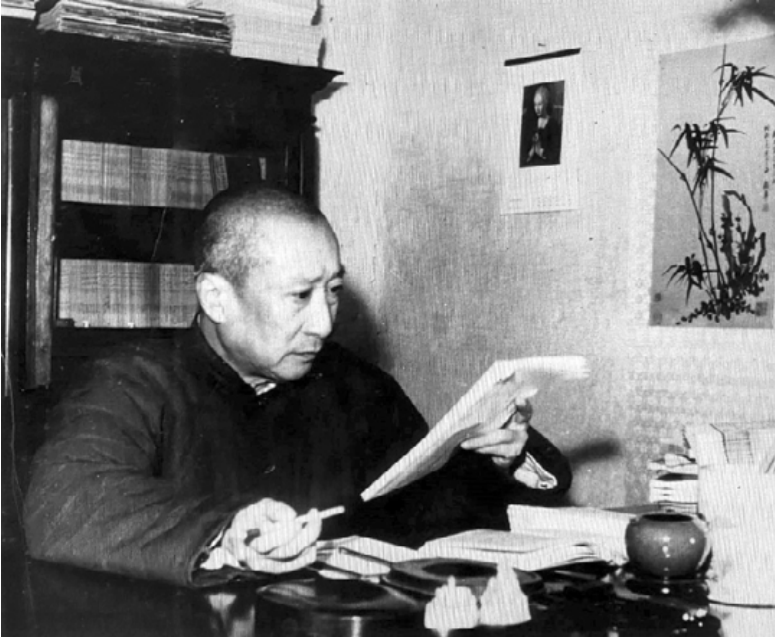

李劼人在菱窠中写作

1918年,成都昌福印刷公司的老板樊孔周约请李劼人等创办《川报》。李劼人任总编辑和发行人,聘王光祈做北京特约记者,后来他在《五四追忆王光祈》一文中写道:“五四那天,他从赵家楼一出来,先就拍了一通新闻电到成都。那时没有无线电,而新闻电照例比官电比商电慢,电费也比官电贵,比商电便宜不到好多,所以这重要而又简单的消息,在《川报》上用大字登出时,已经是五七了……同时,又因为我们对于巴黎的中国留学生们反对中国代表在和约上签字的情形,早已知道了一个轮廓,这是我的另一中学同学周太玄先生所办的巴黎通信社供给我们的资料。”

5月16日,王光祈在“五四”连夜赶写的一篇长篇通讯邮达成都,李劼人满腔热情地做了醒目标题,在文章前后加写了富有政治鼓动性的长篇按语,还把重要句子勾出,特地用了三五号字体。正如李劼人所说,这篇绘声绘色再现“五四”运动情景的通讯,就像一枚炸弹产生了巨大反响。随着这颗“炸弹”冲击波的扩展,“五四”新文化更加迅速地在巴山蜀水之间传播开去……

5月17日一大早,刊登有王光祈文章的《川报》送到国立成都高等师范学校。正在食堂吃早饭的国文部二年级学生袁诗荛拿着报纸登上桌子,高声朗读,学生们愤怒不已,“顿时似火山爆发了,群众嚷成一片,食堂变成了会场”。饭后,学校致公堂前面的皇城坝广场,聚集了各校学生数千人,展开游行讲演。袁诗荛和张秀熟代表成都学生号召各界内除国贼、外争国权。5月22日,他们以国立成都高等师范学校全体学生的名义,通电全国。5月25日,“学界外交后援会成立大会”在少城公园(今人民公园)召开,宣布四川学界外交后援会成立。最终,北洋政府罢免了国贼,中国外交代表拒绝和约签字,“五四”爱国运动取得了初步胜利。

“五四”运动在四川播撒了新思想、新文化,巴金、艾芜等众多四川热血青年正是沐浴着“五四”的阳光,踏上了追求光明理想的人生道路。后来,李劼人评价说,成都是“五四”新文化运动的三个重点城市之一,“北京比如是中枢神经,上海与成都恰像两只最能起反映作用的眼睛。其所以致此的原因当然很多,自不能完全归功到某一二人,不过因为某一二人的努力,而发生引头作用,因而蔚然成一般风气,这到是不可没灭。”(文 白路)